徳島県の中央部に位置する神山町。

大都市の企業を呼び込むためのサテライトオフィスの設置など、最先端のまちづくりは全国でも注目を集めている。

「まちづくり」に力を入れる理由は、深刻な過疎化を打破し、自治体として存続するため。

そのためには、官と民が協働し、学び合うことが必要と設立された組織がある。その取り組みを紹介する。

徳島県の中央部に位置する神山町。

大都市の企業を呼び込むためのサテライトオフィスの設置など、最先端のまちづくりは全国でも注目を集めている。

「まちづくり」に力を入れる理由は、深刻な過疎化を打破し、自治体として存続するため。

そのためには、官と民が協働し、学び合うことが必要と設立された組織がある。その取り組みを紹介する。

神山町では平成27年に持続可能なまちづくりを目指す創生戦略「まちを将来世代につなぐプロジェクト」を策定した。町内の人口は現在約5,300人。Iターンによる移住者が多いことから、全国的には注目されているが、それでも人口の自然減少は止められていないのが現実だ。

その戦略の実現のために、平成28年4月に設立されたのが「一般社団法人神山つなぐ公社(以下:つなぐ公社)」。「名前のとおり、行政と民間をつなぐ役割を担う中間支援組織です」と代表理事の杼谷学(とちたにまなぶ)さんは言う。神山町役場から出向している杼谷さんは、平成16年に神山町が光ファイバー導入事業を全国に先駆けて進めた際には、自ら住民に何度もその必要性を説いて回った経験を持つ。そういった経験のなかで、計画を実現する難しさと行政主導での取り組みに限界があること、民間の協力が必要不可欠であることを実感していたという。そのため、官と民の取りまとめ役となる、つなぐ公社の立ち上げにおいて中心的に奔走した。

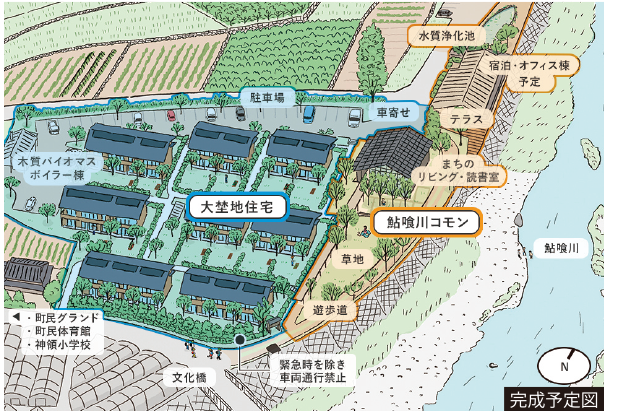

「神山町で暮らし続けたいと望み、町での将来を描くためには何が必要か」。つなぐ公社では、このコンセプトで「すまいづくり」や「ひとづくり」「しごとづくり」など、さまざまなプロジェクトを実動させた。現在、12人のメンバーがそれぞれの専門性を活かして、空き家のリノベーションや“地産地食”を掲げた食堂の運営など、多方面でまちづくりに携わっている。その一つが開発主体の神山町と連携して進めている「大埜地(おのじ)の集合住宅プロジェクト」。大埜地という地域にあった中学生の寄宿舎(寮)跡地に集合住宅を造る計画だ。

敷地に建てる集合住宅は8棟で全20戸。目指すのは、居住者のつながりはもちろん、町全体のコミュニティにもなる、地域に開かれた集合住宅。子育て・働き盛りを中心とした将来世代と町に住む全ての人たちがともに育ち合えるというコンセプトのもとで、豊かな住環境をつくっている。

このプロジェクトでは、現在の耐震基準を満たさない古い建物を解体するところから一貫して地元での発注にこだわった。建設工事は分棟型の木造建築として設計。大手の業者に依頼するのではなく、あえて町に住む大工さんたちが少しずつ腕を振るえるようにすることで、次世代の大工を育て地域内で経済を循環させていく。また、解体したコンクリートを埋め立て素材に再利用したり、建築の原材料には、町産材認証制度の認証を受けた神山杉を中心に使ったりと、地域資源を余すところなく活用している。

工事の進捗状況は、すまいづくり担当者である赤尾苑香(あかおそのか)さんが毎月フリーペーパーを手づくりして全戸配布。町民全員に知らせる理由は、昔から町に住む人たちにも新しいプロジェクトのことを伝え、神山町が目指す方向性を理解してもらうことで、長年町に住む人も移住してきた人も暮らしやすくなればとの考えからだ。

集合住宅を取り囲む木々には、町内の山で採取したものを活用する。ランドスケープデザイナーの田瀬理夫(たせみちお)さんの教えのもと、徳島県立城西高等学校神山分校・造園土木科の生徒たちが、採取した種を発芽させたり、枝を挿し木にしたりして育てている。

「集合住宅プロジェクトは単に住まいをつくることが目的ではありません。一つのプロジェクトが、仕事や地域教育などに関するほかのプロジェクトにつながっていく。一つの課題に挑むことで、ほかの課題にも触れられるのが理想です」と杼谷さん。つなぐ公社は、これからも町の将来を考えて生み出されるプロジェクトを通じて、さまざまな立場それぞれの思いを大切につなぎながら、持続可能な未来を一つ一つ実現させていくはずだ。

| 住所 |

一般社団法人 神山つなぐ公社(神山町役場内) |

|---|---|

| 電話番号 | 050-2024-4700 |

| メール | contact@tsunagu-local.jp |

| URL | https://www.in-kamiyama.jp/tsunagu/ |