製作/昭和時代

寸法/左 高さ約2.6m、幅35cm

右 高さ約2.2m、幅35cm

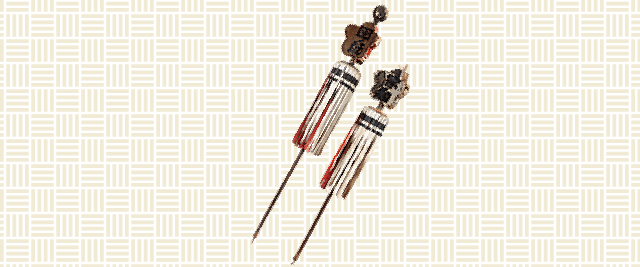

纏(まとい)

戦国時代、戦陣で武将の所在を示す標識の役割だった纏は、江戸時代になると「町火消(まちびけし)」が火事場で各組の標識として使う道具となりました。頭頂部の陀志(だし)に各組の名称が印(しる)され、すぐ下に布製の馬簾(ばれん)が約24本付いています。

その昔、消火活動は類焼を防ぐための破壊消火でした。纏持ちは、その火事場の最前線に立ち、高く掲げて火元や風向きを知らせ、火消したちの士気を高める大切な役割でした。若く体力のあるエースが務める花形だったとも言われています。

明治5年には「消防組」と改称され昭和22年に「消防団」として組織されて行く中、時代の移り変わりとともに消防器具も進化し、纏は現場で使われる事はなくなりました。写真の纏も、陀志の形が消防団の記章である桜を模(かたど)ったものになっているため、昭和22年以降の出初式(でぞめしき)などでシンボルとして飾られていたものだと思われます。

「火消し」の呼び名が変わっても、地域を守る人たちの想いは変わらないのだということが、この纏から伝わってきます。

製作/昭和時代

寸法/左 高さ約2.6m、幅35cm

右 高さ約2.2m、幅35cm

| 住所 |

愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目106番地 |

|---|---|

| 電話番号 | 0894-62-1334 |

| 開館時間 | 9:00〜17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日~1月3日) |

| 入館料 | 高校生以上500円 小・中学生300円(開明学校の入館料込)、未就学児無料 |

| URL | https://www.city.seiyo.ehime.jp/miryoku/uwachonomachinami/uwa_mingu/index.html |

| 備考 | 常設展にて展示 |