別子銅山で栄えた明治後期には、12,000人もの人口を有した新居浜市別子山地区だが、現在の人口は約150人。

深刻な過疎化に加え高齢化が進み、10年ほど前からは学校存続が厳しい状況になったという。

その状況を打破する計画が「少人数制で一人ひとりに寄り添う教育」。

地域をあげての協力体制の中、充実した学習環境で子どもたちを育む取り組みが、今注目を集めている。

過疎の地で育む豊かな多様性

新たな別子山地区の歴史が始まる

平成28年度から新居浜市教育委員会では、学力はもちろんのこと、心や体も育むことを目的として地域に溶け込んで学ぶ「別子中学校学び創生事業」の取り組みをスタートした。

「その背景には別子山地区の方々の『学校をなくしたくない』という強い思いがありました」と別子小・中学校の上林(かみばやし)正佳校長は言う。地域の学校がなくなることは、深刻な過疎化につながる。その打開策として新居浜市が打ち出したのが、世界の動きを視野に入れ、新居浜市をさらに発展させるリーダーを育成する「グローバル・ジュニア・ハイ・スクール」として、市全域から入学希望者を募る方法だった。

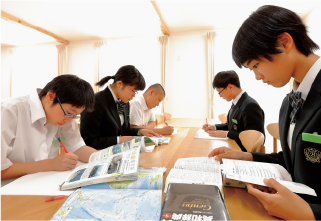

募集定員は毎年5人。自分の能力を最大限に発揮し、グローバル社会を生き抜くための「基礎となる学力」を身に付けられるように、独自のカリキュラムで授業を行う。年間の授業時数を標準授業時数の1,015時間から1,120時間に増やし、電子黒板やタブレット端末など、ICT機器を活用した最先端の学習環境を備える。また、外国語指導助手として外国人の先生が常駐し、英語の授業だけでなく、課外活動時にも触れ合うことで英語力を高める。少人数制は、一人ひとりの特性に合わせて教えられるのが特長。併設の小学校と非常勤の先生、合わせて19人の先生方が在籍しているので、一人ひとりにじっくり向き合えるという。

平成30年3月には寄宿舎「立志寮」が完成。それまで片道1時間ほどかけてバス通学をしていた生徒たち全員が寮生活に。現在は、月曜から金曜までを寮で過ごし勉学に励んでいる。

寮での生活は、自主・自律・自治が基本。生徒全員で話し合い、自分たちで役割を決めるのも大事な学びだ。将来、通訳になりたくて入学したという生徒会長の岩本天寧(あまね)さん(3年)は、「寮の談話室に先生が来てくれて勉強をみてくれることもあるんです」とうれしそうに話す。周囲の細やかなサポートによって3年生は全員、英語検定準2級に合格済み。英語スピーチコンテストにも積極的に挑戦するなど、それぞれが自分の目標に向けて努力している。多感な時期に寮生活で友人と密接に関わることも、人としての成長につながる。また、地域との交流や自然の中での体験学習が多いのも特徴だ。

取材に伺ったのは、6月に行われた「地域活動の日」。子どもたちは校舎の前にある別子山市民プールの清掃を行った。地域の方に交じって汗だくで作業する保護者の姿も。学校行事だけでなく地域との交流にも多くの保護者が自主的に集まるという。「子どもたちだけでなく、こうやって家族も来てくれて一緒に活動できるのは本当にうれしい」と別子校区連合自治会長の伊藤幸男(さちお)さんは笑顔で話す。

「別子山での体験やそこに住む人の思いに触れる中で、地域に根ざしながら世界を見渡すことができる人になってほしいと思います」と上林校長。自らの夢に向かう生徒たちにとって、別子山地区で過ごした日々はきっと将来の糧となるはずだ。

| 住所 |

愛媛県新居浜市別子山甲358番地 |

|---|---|

| 電話番号 | 0897-64-2115 |

| URL | https://besshi-ej.esnet.ed.jp |