ウイスキーとソーダと氷。その3つで作られるハイボールは、世の中に数多(あまた)あるカクテルの中でも、極めてシンプルな1杯。それゆえに、バーテンダーの力量が試されるカクテルでもある。

愛媛県松山市にある「サントリーバー露口」は、開業から63年を迎えた老舗のバー。店主の露口貴雄さんが作るハイボールが名物で、これを求める人が全国から足を運んでくる。訪れる人を惹きつけているのは、ハイボールだけではない。開業時から変わらぬ佇まいの店の雰囲気、露口さんのバーテンダーとしての意識の高さ。「露口で酒席での作法、人とのコミュニケーションの大切さを学んだ」と語る常連も多い。

そこで全国屈指の老舗バーの歴史を振り返り、この店が多くの人を魅了する理由を探った。

午後7時、松山市の繁華街、二番町の片隅にある小さなバーに灯りが点(とも)る。外壁には大谷石(おおやいし)が施されているが、それが見えなくなるほど蔦が生い茂っている。ネオンがきらめく界隈にあって、そこだけ時間が止まったかのように、昭和の空気をまとった「サントリーバー露口」だ。磨りガラスをはめた格子のドアを開けば、控えめな音量でジャズが流れている。

店主の露口さんは、18歳で大阪の道頓堀・戎橋にあったサントリーバーに就職。「田舎育ちの私は、洋画で目にしたバーテンダーに憧れを抱いて上阪しました」と語る。露口さんは、この店で生涯の師匠となる岩崎喜久夫(きくお)氏に出会った。岩崎氏は日本郵船の客船でバーテンダーとしての腕を磨いた日本のバーテンダーの草分け的存在。意気揚々と弟子入りした露口さんだが、しばらくはボトルに触ることすら許されなかった。掃除、買い出し、洗い物。床に糸くずが落ちていたり、果物に些細な傷があったりしようものなら、厳しく叱責される。そんな日々に嫌気がさして、共に入店した2人の同僚は早々に店を去った。だが、露口さんは決してへこたれなかった。「師匠のステアやシェイクの手さばきは本当にきれいで、作ったカクテルでお客さまを笑顔にする。自分もそうなりたいと必死で師匠の所作を見ていました」と露口さん。入店から1年が過ぎて、ようやくカクテル作りが許された。だが、露口さんが作ったカクテルを味見した岩崎氏は、「あかん。やり直し」とシンクに流す。そんなことが何度か続いたある日、味見をした岩崎氏は静かに頷いた。その時、グラスに入っていたカクテルは、琥珀色のハイボール。露口さんは、やっとバーテンダーとして一歩を踏み出せたと感じた。

1950年代後半、国内は空前のバーブームで、東京や大阪で発祥したトリスバーやサントリーバーが地方都市にも続々と開店。2年余りの修業を終え、岩崎氏のお墨付きを得た露口さんのもとには、たくさんの店から声がかかった。「いずれは独立を」と考えていた露口さんは、1957年(昭和32)に一年契約で松山のトリスバーのチーフバーテンダーとなる。温暖で文学が根付くこの地に心惹かれたのだ。そして契約が満了した翌年、8月15日に独立開業を果たした。終戦記念日を選んだのには理由がある。「あの日から、日本人は明るい未来を信じて歩み始めました。自分の出発点もそうありたいと考えたのです」と振り返る。

開業時、壽屋(ことぶきや)(現サントリー)と露口さんは4つの約束を交わした。「ビールはおかない」「ホステスはおかない」「店内の照明は20ルクス以上」「価格は全国共通」というもの。壽屋の「バーを健全な大人の社交場にしたい」との思いから決めたことだ。ビールについては、当時の壽屋がビールを製造していなかったためだが、1963年(昭和38)に社名をサントリーに改め、ビールの製造も始めた。それを受けて多くのバーがビールの取り扱いを始めたが、「露口」では今もビールを置いていない。「最初に決めたことなので」と露口さんはきっぱり。そんな一途さが、彼の持ち味だ。

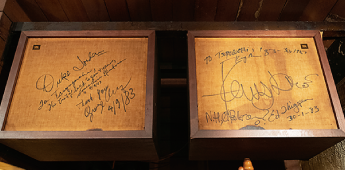

開業から程なくして、洗練された露口さんのもてなしと岩崎氏仕込みの本格派のカクテルに惹かれて、来松した著名人が「露口」へと足を運ぶようになった。そんな1人がジャズ評論家・岩浪洋三(いわなみようぞう)氏。彼にジャズの醍醐味を教えられた露口さんは、1960年(昭和35)頃には、一流メーカーのアンプやスピーカーを揃え、ジャズを流すようになった。今のように音響機器が身近になかった時代、ジャズに憧れる学生が、父親の帽子と上着で変装して音楽目当てに来店することもあったという。帽子を取れば坊主頭。大らかな時代ということもあり、露口さんは黙ってコーラやジュースを出した。

もう1人、雑誌の取材のために足を運んだ美術エッセイストの洲之内徹(すのうちとおる)氏は、1963年(昭和38)に露口さんと公私のパートナーである朝子さんを引き合わせた。長身痩躯(そうく)で寡黙な露口さんと、小柄で話好きの朝子さん。ドアを開いたお客さまに静かに「いらっしゃい」と言う露口さんに対して、朝子さんは「あれー、お久しぶり! 元気?」と陽気な声を上げる。ときにはお喋りが過ぎて、「口を動かさず、手を動かす」と露口さんに叱られることもあるが、ペロリと舌を出して肩をすくめる。そんな微笑ましいやり取りも日常となった。

「露口」の代名詞ともいえるのがハイボール。8オンスタンブラーに、ウイスキーを50㎖入れ、氷を2個落としてソーダを注ぐ。氷は道後の老舗酒蔵である水口酒造の仕込み水で作られたものだ。グラスに入れる前にさっと水にくぐらせ、口当たりを良くするのも露口さんの工夫。ステアはバースプーンを下から上へ、そっと動かして混ぜ合わせる。これにより比重の軽いウイスキーが程よく混ざり合う。少し置いて炭酸を鎮めてからお客さまにスッと差し出す。アルコール度数は13度と強めだが、涼やかな飲み口で、喉越しが良い。

今や週末ともなれば、店外に入店待ちの行列ができることもあるが、ここまでの歩みには苦労もあった。カラオケブーム(1970年代〜)で、客足がぱったりと途絶えたこともある。またバブル経済真只中の1987年(昭和62)頃からは、ワインがもてはやされ、ウイスキーを飲む人は激減した。ボトルキープが一般的になったときには、露口さんに「始めてはどうか」という人もいた。「でも、やはりお客さまと会話し、好みのお酒を提供するのが私には合っていると考えました」と露口さんは振り返る。

その後も1990年代のバブル経済崩壊、平成の大渇水(1994年)、リーマン・ショック(2008年)など、社会情勢により客足はダイレクトに影響を受けた。一方で2009年(平成21)頃からは空前のハイボールブームが巻き起こり、「昭和から変わらぬレシピで提供するハイボールのある店」として、観光客が目に見えて増えてきた。露口さんはそれに一喜一憂することなく、「露口スタイル」を貫いている。

「マスターは頑固だからね」と笑う朝子さんだが、その頑固さで飲み過ぎた人がいれば、「もう、今日はこのくらいで」と窘(たしな)めることもある。「ちょっと生意気かもしれませんが、店の空気を守るために、言いにくいことも言っています」。どんなときにもぶれず、正しいと思ったことを貫く露口さんだからこそ、長く店を続けられたのかもしれない。

2018年(平成30)、ついに「露口」は60周年を迎えた。「晴れがましい席は苦手だから」とこれまで周年の祝賀パーティなどを固辞してきた。だが「店を愛してくれている人のために」と頑固さを引っ込めた露口さん。9月16日、サントリーホールディングスの鳥井信宏副社長が発起人となった祝賀パーティが道後のホテルで開催された。

パーティの最後の挨拶、露口さんは、「洋酒文化に魅せられて、振り向いたら60年という年数が経っていました。お客さまのおかげです」と語りかけた。その目にはうっすらと涙が光っていた。60年の歴史でただ1度だけの晴れの舞台は、駆けつけた人々のあたたかい拍手で締めくくられた。

近年、コロナ禍にあっては営業自粛も余儀なくされたが、休業中も定期的に店に足を運び、ボトルを拭いて、グラスを磨いた。「いつでも再開できるように、お客さまを気持ち良く迎え入れられるように」。そんな思いを抱き続けたという。

カウンターの一角、露口さんがグラスを置く場所は、斜めに削れている。1日、1日の積み重ねで63年、傾いたボトルとグラスは、その歳月を何よりも雄弁に語りかけてくれる。

![露口[モノ]語り](./img/special/sub_title_07.png)

| 住所 |

愛媛県松山市二番町2-1-4 |

|---|---|

| 電話番号 | 089-921-5364 |

| 営業時間 | 19:00〜23:00 |

| 休み | 日曜日、祝日 |