漫画家、詩人、絵本作家など、マルチに活躍された やなせたかし先生。

今春、先生と妻の暢(のぶ)さんをモデルにしたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』が放映される。

それに先駆けて、人生100年時代のお手本ともいえる生涯を追いかけた。

漫画家、詩人、絵本作家など、マルチに活躍された やなせたかし先生。

今春、先生と妻の暢(のぶ)さんをモデルにしたNHKの連続テレビ小説『あんぱん』が放映される。

それに先駆けて、人生100年時代のお手本ともいえる生涯を追いかけた。

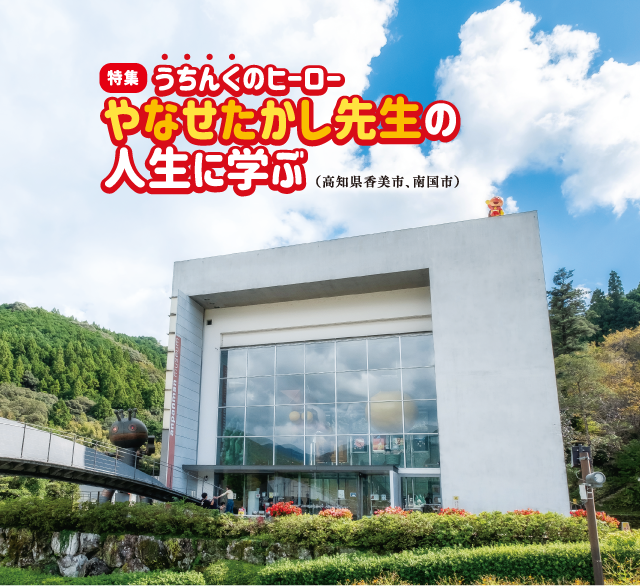

やなせたかし先生の故郷、香美市にある「香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム」☆★

※2024年10月撮影

※今年3月28日まで改修工事のため休館中。3月29日リニューアルオープン

☆=Ⓒやなせたかし ★=Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

参考:『やなせたかしの世界』(公財)やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団

01_あちらこちらでアンパンマンと仲間たちに出会える「やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム(リニューアル前)」☆★

02_ファッション面でも「ダン爺」「老いドル」を楽しんでいたやなせたかし先生。晩年は病気と戦いながらも「よろこばせごっこ」を貫いた/写真提供:(公財)やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団

03_「やなせたかし記念公園」は、記念館観覧後の休憩におすすめのスペース。公園は柚子の木に囲まれており、先生はここで採れた柚子を湯に浮かべていたそう☆★

04_「やなせたかし記念公園」にある、先生自らを戯画化したやなせうさぎの像☆★

☆=Ⓒやなせたかし ★=Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

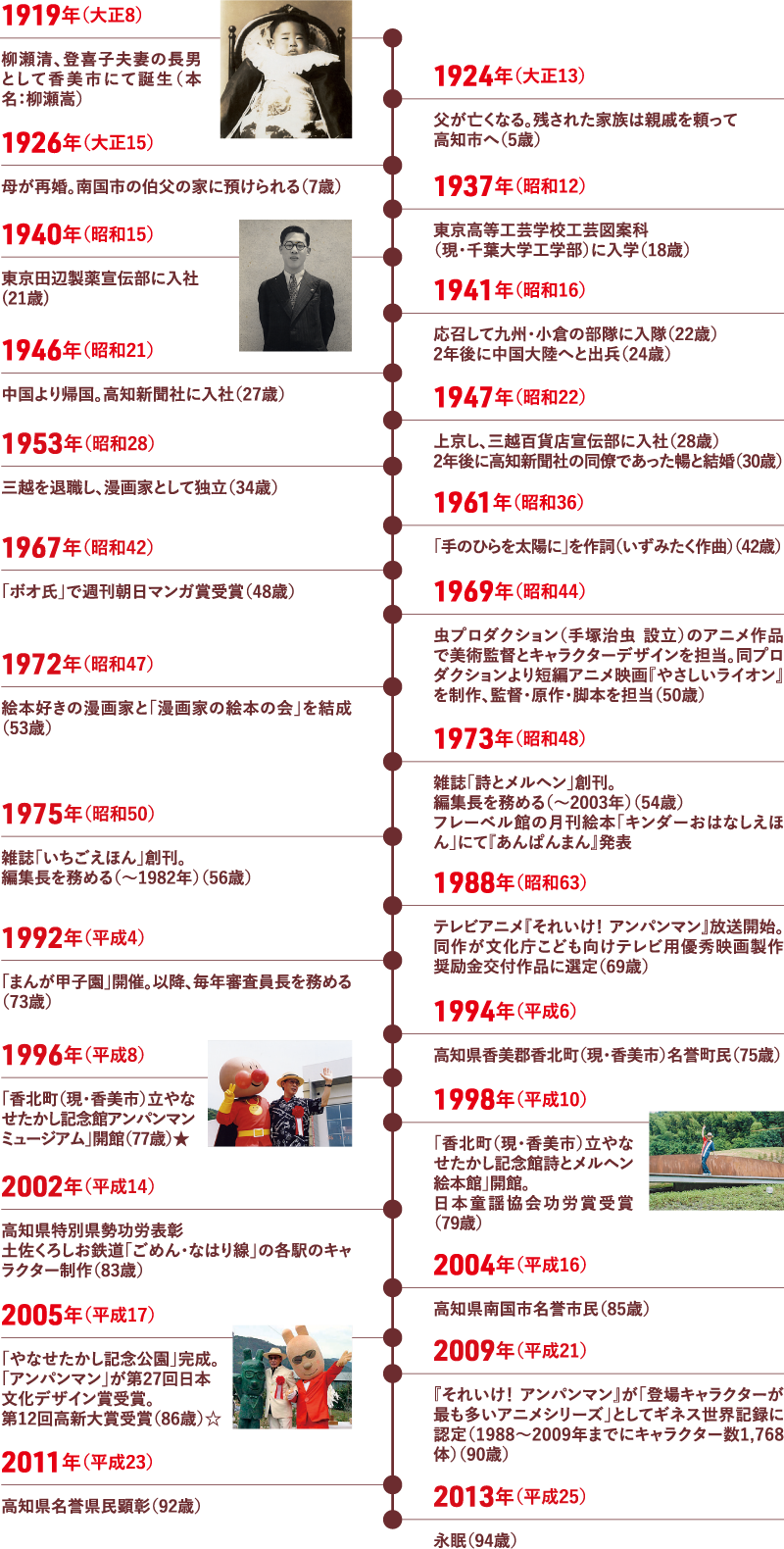

やなせたかし先生(以下:先生)の両親は香美市香北町出身。父の柳瀬清は新聞記者をしていたが、先生が幼い頃に単身赴任先の中国で亡くなった。「2歳下の弟・千尋は南国市で医師をしていた伯父の養子となりましたが、先生(当時5歳)は母親と共に高知市に住むことになりました」と説明するのは、「香美市立やなせたかし記念館(以下:記念館)」の学芸員・澤村明信さん。

2年後、母が再婚したため、先生は千尋のいる伯父夫婦の元に預けられる。養子縁組をしていた千尋は、すっかり伯父の家での生活になじんでいた。伯父夫妻は先生のことも大切にしてくれたが、どこか疎外感を感じたのだろうか。先生は香北町朴ノ木(ほおのき)地区にあった父の実家に通い、井伏鱒二や太宰治らの本を読みあさった。そして本と同じくらい好きだったのが絵を描くこと。そこで商業デザインを学べる東京高等工芸学校工芸図案科に進学し、卒業後は製薬会社の宣伝部に入社した。折しも第二次世界大戦の戦況は悪化しつつあった。入社の翌年、召集され、のち中国大陸へと出兵した。

生きて終戦を迎えることができたが、戦争は弟の千尋を奪った。千尋はハンサムで頭もよく、運動もできた。京都帝国大学(現・京都大学)入学後に志願して海軍に入隊。戦場で22歳の生涯を閉じた。現在も読み継がれている詩集『おとうとものがたり』は、先生が千尋に抱いていた複雑な思いと愛情が入り交じった名作である。

05_「香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム&詩とメルヘン絵本館」前には、開館15周年に建てられた「たたかうアンパンマン像」がある☆★

06_学芸員の澤村明信さん

07・08_記念館の収蔵庫の外壁には、モザイクタイルで描かれたアンパンマンやばいきんまんの大きな顔。撮影スポットとしても人気☆★

09_「やなせたかし朴ノ木公園」の一角。アンパンマンとばいきんまんの像は記念館を向いている。真ん中の石は墓碑★

☆=Ⓒやなせたかし ★=Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

戦後、先生は高知新聞社に入社。社会部記者を経て、雑誌「月刊高知」の編集室に配属された。ここで雑誌づくりのイロハを学び、後に妻となる暢(のぶ)と出会った。編集業に打ち込みながらも、「絵を描く仕事をしたい」という気持ちを抑えきれず上京。三越百貨店の宣伝部に入社し、現在も使われている三越の包装紙「華ひらく」の誕生にも一役買った。「猪熊弦一郎画伯が、あの抽象的な形を描かれたことはよく知られていますが、ローマ字で描かれた店名のレタリングは先生の手によるもの」と澤村さん。「華ひらく」は猪熊画伯と先生という、四国ゆかりの2人のクリエーターの共同成果ともいえるだろう。

こうした仕事の合間に、先生は新聞や雑誌に漫画を投稿し、若手漫画家集団「独立漫画派」に参加。漫画の投稿という副業に精を出した。入社から6年後、ついに副業の収入がサラリーを超えたことから、先生は三越を退社して独立する。34歳のときだ。

以降、がむしゃらに仕事に取り組んだ先生。画業だけではなく、インタビュアー、舞台美術、ラジオやテレビの構成、映画の脚本など多彩な分野でその才能を発揮。業界では「困ったときのやなせさん」と呼ばれるほど重宝されたという。人脈もどんどん広がり、宮城まり子、永六輔、いずみたくら著名人と親交を深めていった。

そんな多忙な日々を過ごしていた42歳の頃、好きな漫画を描きながらも行き詰まりを感じていた先生は、夜の仕事場でふと自身の手に懐中電灯の光をあてた。すると自分はくたびれきっているのに、手のひらには赤く熱い血が流れていることに不思議さと美しさを感じた。そこから生まれたのが「手のひらを太陽に」の歌詞。これが大ヒットし、現在も歌い継がれていることは皆の知るところであろう。

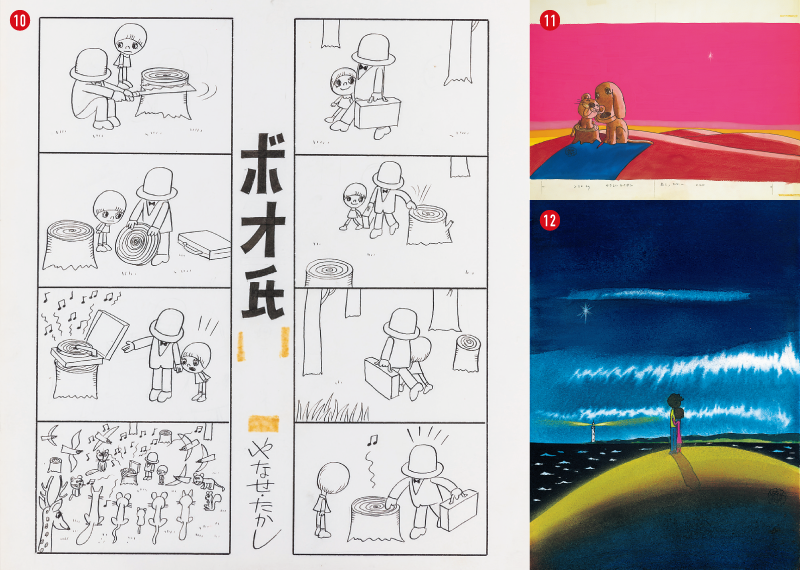

多方面で活躍していたが、後輩たちが漫画家として活躍する様子をうらやましいとも思っていた先生が、取り組んでいたのはセリフ(吹き出し)のない「パントマイム漫画」。言葉がなくても伝わる、世界共通の表現を追求したのだ。1967年(昭和42)、帽子を目深にかぶって表情の見えない主人公が登場する「ボオ氏」で週刊朝日マンガ賞を受賞。画業での評価により、漫画家としての将来に一筋の光が差し込んだ。

10_画業で初めて賞をもらった作品「ボオ氏」。帽子と某氏を掛け合わせた名前で、やなせ作品にはしばしば登場するキャラクター☆

11_虫プロダクション(手塚治虫 設立)のアニメ映画『千夜一夜物語』の制作を手伝ったところ大ヒット。そのお礼に映画『やさしいライオン』を作らせてもらった。11はフレーベル館の絵本の表紙画☆

12_雑誌「詩とメルヘン」創刊号の表紙絵。カップルをモチーフにした鮮やかな色彩で、季節も感じさせるのが特徴。同誌はサンリオが版元☆

☆=Ⓒやなせたかし ★=Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

「アンパンマン」は、長い時間をかけて醸成されたキャラクター。初めてその名が登場したのは1969年(昭和44)の雑誌「PHP」。「やなせメルヘン」と称される、創作メルヘンと挿絵で構成されている小作品だ。これにはボロボロのマントを着た太ったおじさんが、戦争で食べ物のない子どもたちにアンパンを配るという物語が描かれた。1973年(昭和48)発表の絵本『あんぱんまん』で、今もなじみの深い、顔がアンパンでできた姿を初公表。その後、1975年(昭和50)から雑誌「詩とメルヘン」で連載された『怪傑アンパンマン』、翌年いずみたくと取り組んだミュージカル版『怪傑アンパンマン』なども発表し、いつしかアンパンマンは先生のライフワークとなっていた。

なぜ、先生はアンパンマンを描き続けたのか。その理由の一つは幼少期の原体験。財布を落として困っていた少年時代、通りかかった友人母子に助けてもらい、アンパンを与えられたのだ。そしてもう一つ、戦時中は正義のための戦争だと喧伝されていたのに、戦後は一転して侵略戦争といわれた。「『正義はある日、突然逆転するものだ』と考えた先生は、逆転しない正義とは何かを考えたそうです」と澤村さん。それらの経験をふまえて行き着いたのは、「お腹が空いた人を、自分を犠牲にして助けることこそが不変の正義だ」ということ。50歳を越えてから発刊された絵本、1988年(昭和63)から放映されたテレビアニメにより、アンパンマンの人気は不動となった。

押しも押されもせぬ代表作が誕生し、多くの賞を受賞した。先生は古希を迎えていたが、「人生はこれからが本番」とばかりに、「ダン爺」「老いドル」を自称。立ち上げに尽力した「まんが甲子園」では、シルクハットやマント、タキシードなどを身にまとって歌い踊る姿が恒例であった。

「先生は『三かく主義(絵を描く、詩を書く、恥をかく)』『人生はよろこばせごっこ』という言葉を残しています。歌も踊りも上手ではないことは百も承知。喜んで、笑ってくれる人がいれば恥をかいても何てことはないと考えていたようです」と澤村さん。

みんなを喜ばせたい気持ちは、先生が創作したキャラクターの数にも現れている。全国で200以上、高知県内で92のキャラクターを作っており、どれもかわいさだけではなく地域の魅力を表せるようにデザインをしていた。

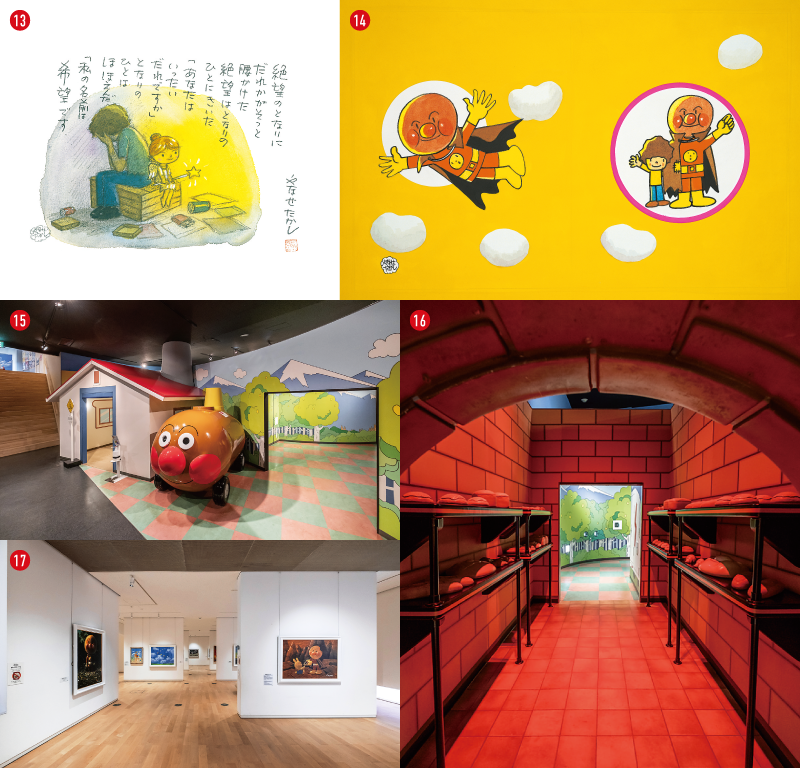

13_独特の響きとリズム感が評価された先生の詩。哀愁に満ちた言葉が心にしみる☆

14_1976年(昭和51)、フレーベル館から刊行された絵本『あんぱんまん』の表紙原画。当時はひらがな表記であった☆

15-17_リニューアル前のアンパンマンミュージアム館内の様子。当施設にしかない描きおろし作品の展示も多数あり、子どもから大人まで楽しめる施設。どのように変貌するか楽しみだ☆★

☆=Ⓒやなせたかし ★=Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

先生の業績や人となりに触れるなら、「香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム&詩とメルヘン絵本館」へ。自身の作品を寄贈し多額の寄附を行うなど、先生の全面協力のもと創設された施設である。きっかけは、香北町(現・香美市)に総合文化会館を建設する計画が持ち上がった際、その一画に先生の作品を展示しようという話が出たこと。「先生は親交のあった手塚治虫さんの記念館(宝塚市)が没後に造られたのを見ており、『生前にできていれば、きっと喜んだはずだ』と考えておられたようです。そこでせっかくなら記念館を…と私財を投じてくださいました」と澤村さんは説明する。

1996年(平成8)に開館したアンパンマンミュージアムは、開館から49日で入館者数10万人を達成。小さな子どもはもちろん、かつてアンパンマンに夢中になった親世代、自身の子育てを思い出す祖父母世代など多世代に喜ばれる施設となっている。

詩とメルヘン絵本館は、先生が責任編集長となり創刊した「詩とメルヘン」「いちごえほん」などの表紙絵を展示。レイモン・ペイネ(ペイネの恋人たち)やメーテルリンク(青い鳥)、サン=テグジュペリ(星の王子さま)を愛する先生らしい、叙情的な作品を目にすることができる。

ただし両館ともに改装のため現在は休館中。今年3月29日のリニューアルオープンに期待したい。

詩とメルヘン絵本館の裏には、柚子の木立に囲まれた小さな公園「やなせたかし記念公園」、車で5分のところにはやなせ夫妻の墓地公園「やなせたかし朴ノ木公園」がある。他にも県内のあちらこちらに、先生ゆかりの地が点在している。これらを巡り、先生の生涯に思いを馳せるのも一興だ。

18_後免町駅にあるごめん生姜地蔵。ごめんの一言で心のとげを抜いてくれるご利益があるといわれている☆

19_南国市の後免町商店街には、7体のキャラクター像が設置されている☆★

20_大人がじっくり鑑賞するにふさわしい「詩とメルヘン絵本館」☆

21_先生は土佐くろしお鉄道ごめんなはり線の各駅に、歴史や特産品、地名にちなんだキャラクターを制作した。右は「ごめんまちこさん」、左は「ごめんえきお君」☆

22_後免町駅は先生の提案で「ありがとう駅」の愛称がつけられており、詩碑も設置されている☆★

23_先生が作った後免町駅にある「ありがとう駅の詩」☆

☆=Ⓒやなせたかし ★=Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

| 住所 | 高知県香美市香北町美良布1224-2 |

|---|---|

| 電話番号 | 0887-59-2300 |

| URL | https://anpanman-museum.net/ |

※今年3月28日まで改修工事のため休館中。3月29日リニューアルオープン