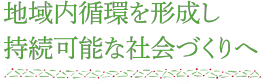

香川本鷹は2〜3月に種をまき、双葉の間から本葉がしっかり確認できるようになったタイミングでポットに移植。その後20㎝ほどに成長したら畑に定植。地温を上げ、雑草を防止するためマルチシートをかける。その後、支柱を立て、株元近くの枝をかき取る。7月に入ると緑の実が実り始め、8月初旬頃から赤く色づく。お盆前後から一番果の収穫が始まり、12月頃まで収穫作業が続く。収穫期には並行して乾燥など一次加工も行わなければならず、一息つけるのは年初のひと月だけだ。

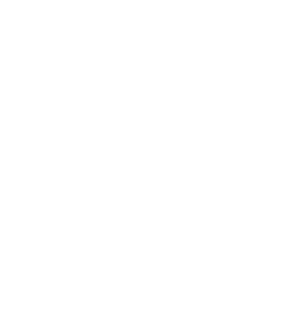

移住1年目は約800株、2年目は約1,000株、3年目は約1,200株と収穫量を順調に増やしてきたが、「一人での作業は、この量が限界」と高橋さん。農薬を使わず栽培しているため、施肥(せひ)や毎日の状態チェックは欠かせない。また唐辛子はたくさんの枝が出てくるので、整枝作業の負担も大きい。「端から順番に整枝して、ようやく終わったと思ったら最初に切った枝がもう伸びているんです。成長期は雨が多かったり、日照りがキツかったりするので肉体的な負担も大きいですね」。香川本鷹の栽培方法は、その土地毎のやり方があり、「これが正解」というものはない。特に師匠をもたない高橋さんの苦労は尽きず、試行錯誤の連続。だが、「手島の香川本鷹の品質を落とすわけにはいかない」という強い覚悟をもって作業している。

この3年間で、独自のこだわりも確立しつつある。一つは乾燥に強くするために、灌水(かんすい)は必要最小限に抑えている。そうすると、作物は水を求めて、どんどんと根を張っていく。加えて水をやり過ぎると、辛味がぼやけてしまうのだ。ただ手島の土壌は小石や砂が多く、保水力が低いため、灌水なしでは枯れてしまう。「その見極めは経験していくしかないです」と高橋さん。実の摘み取りや乾燥の仕方にも工夫を凝らした高橋さんの香川本鷹は、透明で鮮やかな色を帯び、乾燥してもふっくら感があるほど肉厚。通常の唐辛子の3〜4倍の辛さがあり、うま味成分のグルタミン酸は約4倍も含まれているそう。「ぜひ店で使いたい」と声をかけてくれる飲食店も増えてきたが、これに満足することはない。「経験値を高めながら、理想を持ってより良いものをつくり続けたい」と意気込む。

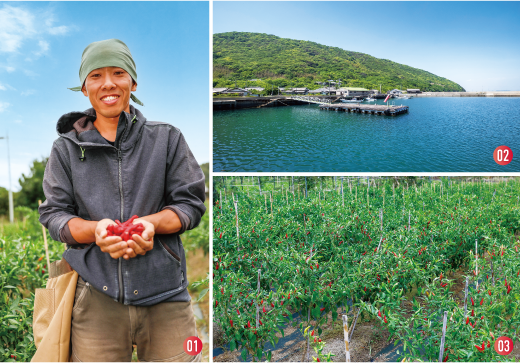

そして、高橋さんには夢がもう一つある。「学生時代には高田さんら先人がつくりあげた手島の美しい景色をスケッチしましたが、今度は自分が生み出した手島の景色を絵画作品にしたい」。香川本鷹を通して、瀬戸内の島の情景を残したいと考えている。