働き方の変容や人材不足など、“働く”ということに、さまざまな課題がある現代。香川県高松市に拠点を持つNPO団体「はたらくしろくま」は、働くことに焦点をあて、すべての人が豊かに働けるように活動を続けてきた。今年、新たに「働く人」と「企業」を優しくつなぐ取り組みを始めた団体の活動を取材した。

さまざまな立場の人が集い

ともに「はたらく」を考える

NPO団体 はたらくしろくま

What’s「はたらくしろくま」?

キャリアコンサルタントとして労働行政の現場で長年勤務してきた代表の青木久美子さん。多くの相談に耳を傾ける中で、次第に働くことについて安心して話ができる“第3の居場所”が必要だと考えるようになった。そこでライフワークとして立ち上げたのが、市民グループ「はたらくしろくま」である。ここで定義する“働く”は、「職業」だけでなく、家事、育児、介護といった暮らしを支える営み全て。働くことに視点をあて、個人・企業・地域がともに豊かになる社会を目指して活動している。

小さな声を受けとめる

“サードプレイス”づくり

「職場や家庭以外に、安心して働くことについて語れる“第3の居場所”をつくろう」という目的から生まれた「はたらくしろくま(以下:しろくま)」。その象徴的な活動が、定期的にさまざまな問いを互いに持ち寄り“哲学対話”という手法を用いて話し合う「はたらくひとのための哲学と対話のじかん」である。「哲学といっても難しいことは何もなく、例えば『空気を読まないといけないの?』『私はちゃんと働けているのかな?』 というような日常の小さな疑問を、持ち寄って話す場なんです」と青木さんはいう。肩書きも立場も関係なく、ただ人として働くことを考える―そんな場所と時間を提供するのが「しろくま」の役目だ。

「しろくま」では、これまで植物の生態系から学ぶ働き方のワークショップや、デザインの力で心地よく働くための学びの場、本を分担して読み解く「超読書会」など、働くことを豊かにするためのユニークな活動に取り組んできた。また、誰一人取り残されないようにとの思いから、夫の転勤に伴い移住してきた妻やシングルマザーに寄り添った支援を行ったり、企業の女性管理職同士をつなぐ機会を設けたりするなど、働くことをさまざまな角度から考えてきた。「働くことの課題を解決するのではなく、その時々の隣の誰かの困りごとを一緒に考える、そんな感覚で取り組んでいます」とほほ笑む青木さん。活動する中で、人材採用や定着、地方における若者の流出などについて考える機会も増えていった。

働く人と企業、地域を

つなぐ新たな実験の場

今年5月、「しろくま」が立ち上げたのが「四国HR base」。企業の人事担当者や経営者、学生、行政、地域のNPOなど、多様な立場の人が垣根なく集い、働くことを語り合うプラットフォームだ。少子高齢化や若者の県外流出によって、企業の人材不足が深刻化している今、経営者や人事担当者がともに学びながら人材戦略を考える場を提供したい、そして、誰もが立場の違いを超えてつながりながら地域を豊かにすることを一緒に考える、そんな場にしたい、と青木さんはいう。「県内にも面白い企業があることや、地域の豊かさを、一緒に活動する中で学生さんたちが理解してくれたら」。こうしてさまざまな人が連携しながら、それぞれの立場で働くことを考え、語り合える場づくりがスタートした。

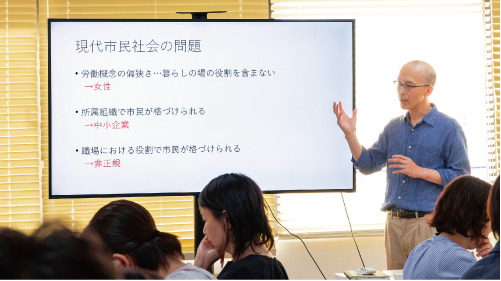

取材に伺ったのは、7月19日に開かれた第1回定例会。大学生、経営者、NPO、行政など多分野の人たちが集まり、それぞれのスキルを持ち寄ってできることは何かを一緒に考え、発表した。立場の違う人が一つのグループになり互いに対話することで、普段とは違う交流が生まれ、お互いに気づきを生む。そんな豊かな時間がそこにはあった。

地域活動の多くは名刺や肩書きを出さずに行うものだが、「四国HR base」はあえて“働く自分”を出して参加する。だからこそ実感のこもった悩みやリアルな知恵を交わし合える。「この10年で、働き方は大きく変わりました。けれども働く自分のままで誰かとつながれる場はまだ足りていないんです」。企業、地域、学生、さまざまな人たちが交わり連携することで、お互いにとって新たなヒントが生まれ、働くことを豊かにすることにつながっていくはず。青木さんはそう信じている。

お問い合わせ

| メール | terui0216@hotmail.com |

|---|---|

| https://www.facebook.com/hatarakushirokuma/ | |

| https://www.instagram.com/hatarakushirokuma/ |