電気の利用(日本)

日本で初めて電気の明かりがともったのは明治時代のこと。

やがて日本各地に広がり、

多くの人が電気を利用できるようになりました。

日本での電気利用の歩みを調べてみましょう。

日本で初めてアーク灯がつく

明治時代に、日本は西洋の技術を積極的に取り入れるようになりました。電気もそのひとつ。1878(明治11)年3月25日、イギリスの物理学者、エアトン教授の指導のもと、日本で初めてアーク灯がともされました。

アーク灯

提供:大成建設株式会社

2本の炭素棒の間を放電させることで光を放つようにした電灯。

ウィリアム・エドワード・エアトン

(1847〜1908年)

イギリスから日本に招かれ、5年間指導した。

日本で初めて

電気の明かりがともった

3月25日は、その後

「電気記念日」になった。

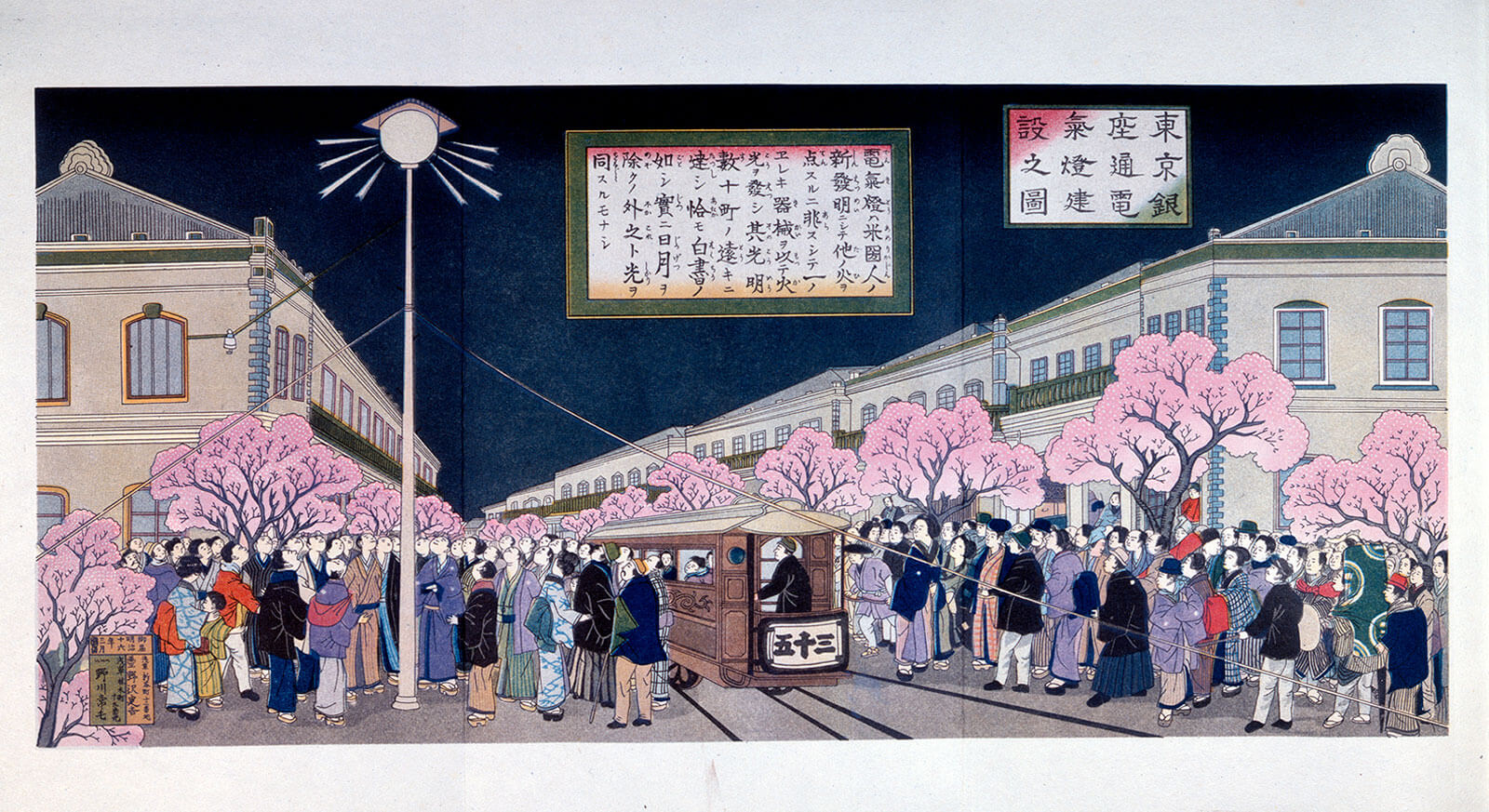

銀座にアーク灯を設置

1882(明治15)年、東京の銀座に、アーク灯が設置されました。これが、人々が目にした初めての電灯です。それまでのガス灯や石油ランプよりも明るく、大勢の人々が見物に集まったそうです。

このアーク灯は、東京電灯株式会社(東京電力の前身)の発起人のひとりだった大倉喜八郎の発案で、多くの人に電灯のよさを知ってもらう目的で設置されました。

初めて設置されたアーク灯と、それを見物する人たち。アーク灯はアメリカから輸入されたもの。

このアーク灯は、

ろうそく2000本分の明るさだった。

よく見ると、

電線がえがかれているね。

各地に電力会社ができる

1886(明治19)年、日本初の電力会社として、東京電灯株式会社が開業しました。1887(明治20)年には日本橋茅場町に初めての火力発電所ができ、家庭への配電も行われるようになりました。この年には、名古屋電灯、神戸電灯、京都電灯、大阪電灯が相次いで設立され、その後、各地に電力会社ができていきました。

提供:電気の史料館

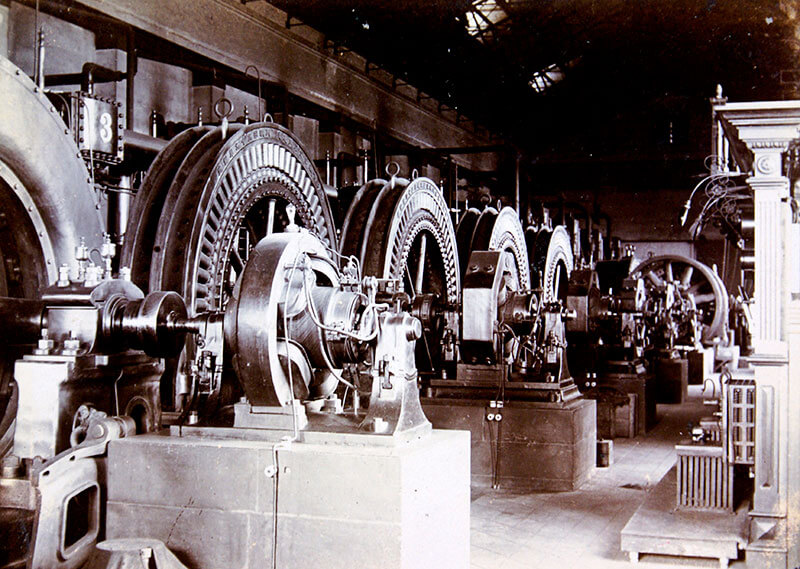

東京電灯の浅草発電所。1895(明治28)年に送電を始めた。

提供:電気の史料館

浅草発電所に設置された大容量の国産の発電機。

最初は、

明かりをともすために

電気が利用されていた。

四国に初めて電気が

日本各地に電力会社が設立されるなか、四国にも電力会社が誕生しました。1894(明治27)年、徳島電灯が設立され、翌年1月、徳島電灯の火力発電所でつくられた電気によって、四国で初めて、徳島県に電灯がともりました。

その後、徳島電灯は、このほかに四国各地で誕生した電力会社とともに、現在の四国電力につながっていきました。

四国の電力事業の歩み

年代 |

できごと |

|---|---|

1894 |

徳島電灯が設立される |

1895 |

徳島電灯が火力発電所を設置し、徳島県に電灯がともる(1月9日) |

1898 |

高知市に建設された火力発電所により高知県に電灯がともる(4月11日) |

1903 |

伊予水力電気の水力発電所により愛媛県に電灯がともる(1月17日) |

| 〜 | 〜 |

1939 |

電力事業が日本発送電に統一される |

1951 |

四国電力株式会社が設立される |

設立したころの徳島電灯