日本のエネルギー事情

資源にとぼしい日本。

エネルギーの使われ方にはどんな特ちょうがあるのでしょうか。

エネルギー自給率

生活や産業で必要なエネルギーのうち、自分の国でまかなえている割合を「エネルギー自給率」といいます。資源にとぼしい日本のエネルギー自給率は、主要国の中でもとりわけ低くなっています。

各国のエネルギー自給率()

※原子力発電の燃料であるウランは、一度輸入すると長期間使用することができ、再処理してリサイクルすることが可能なため国産エネルギーと同じようにあつかわれます。

低いと言われている

日本の食料自給率はおよそ40%。

エネルギー自給率は、

それよりもさらに低いのだ。

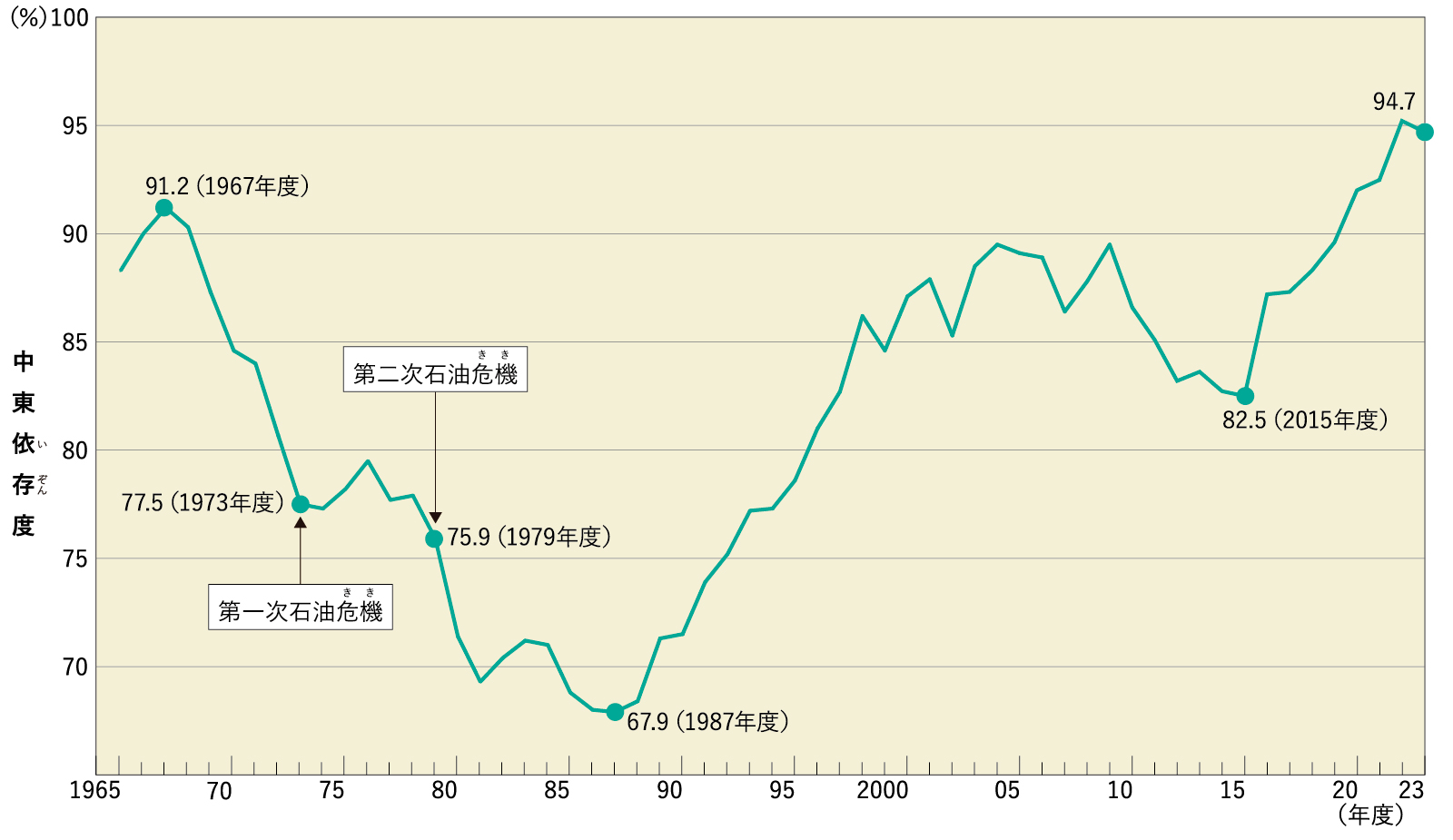

中東からの輸入が多い石油

日本は、石油のほぼ全量を海外から輸入しています。そのうち9割以上をサウジアラビアやアラブ首長国連邦といった中東地域から輸入しています。1970年代に起こった石油危機をきっかけに、中東からの輸入の割合を下げる取り組みが進められ、一時は7割を下回るまでになりましたが、現在再び増加しています。

原油輸入の中東依存度の移り変わり

出典:原子力・エネルギー図面集

「依存度」とは、

たよっている割合のことだ。

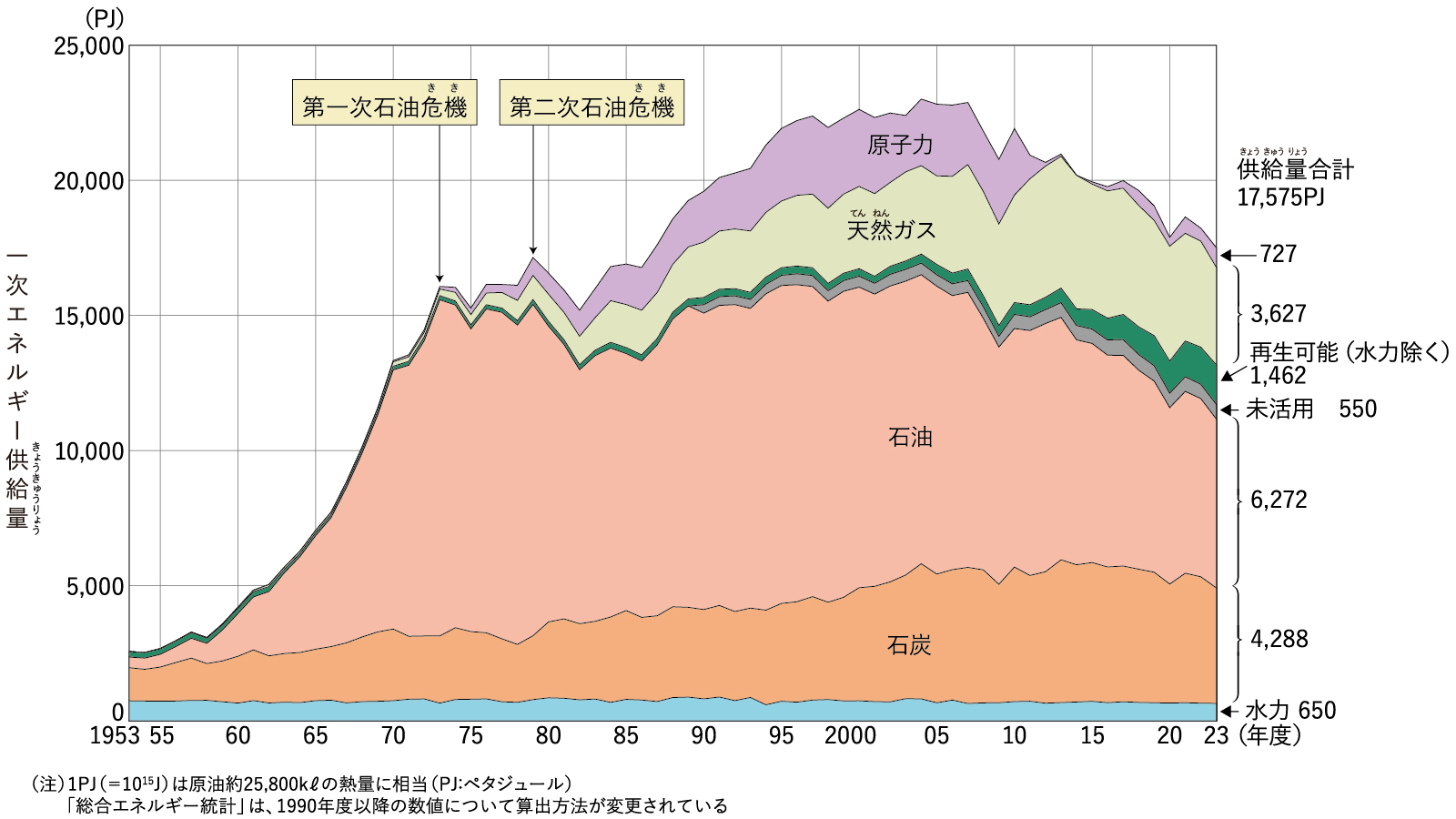

エネルギー源の多様化

産業や家庭、運輸で使われる日本のエネルギー源は、高度経済成長期や石油危機を経て、大きく変化しました。

1955年度には、石炭と水力が主力でしたが、第一次石油危機のあった1973年度には、石油が8割近くをしめていました。その後、原子力、天然ガス、再生可能エネルギーも使われるようになりました。

日本の一次エネルギー供給実績

出典:原子力・エネルギー図面集

依然として、石油や石炭、

天然ガスといった

化石エネルギーの割合が

大半をしめていることが

わかるね。

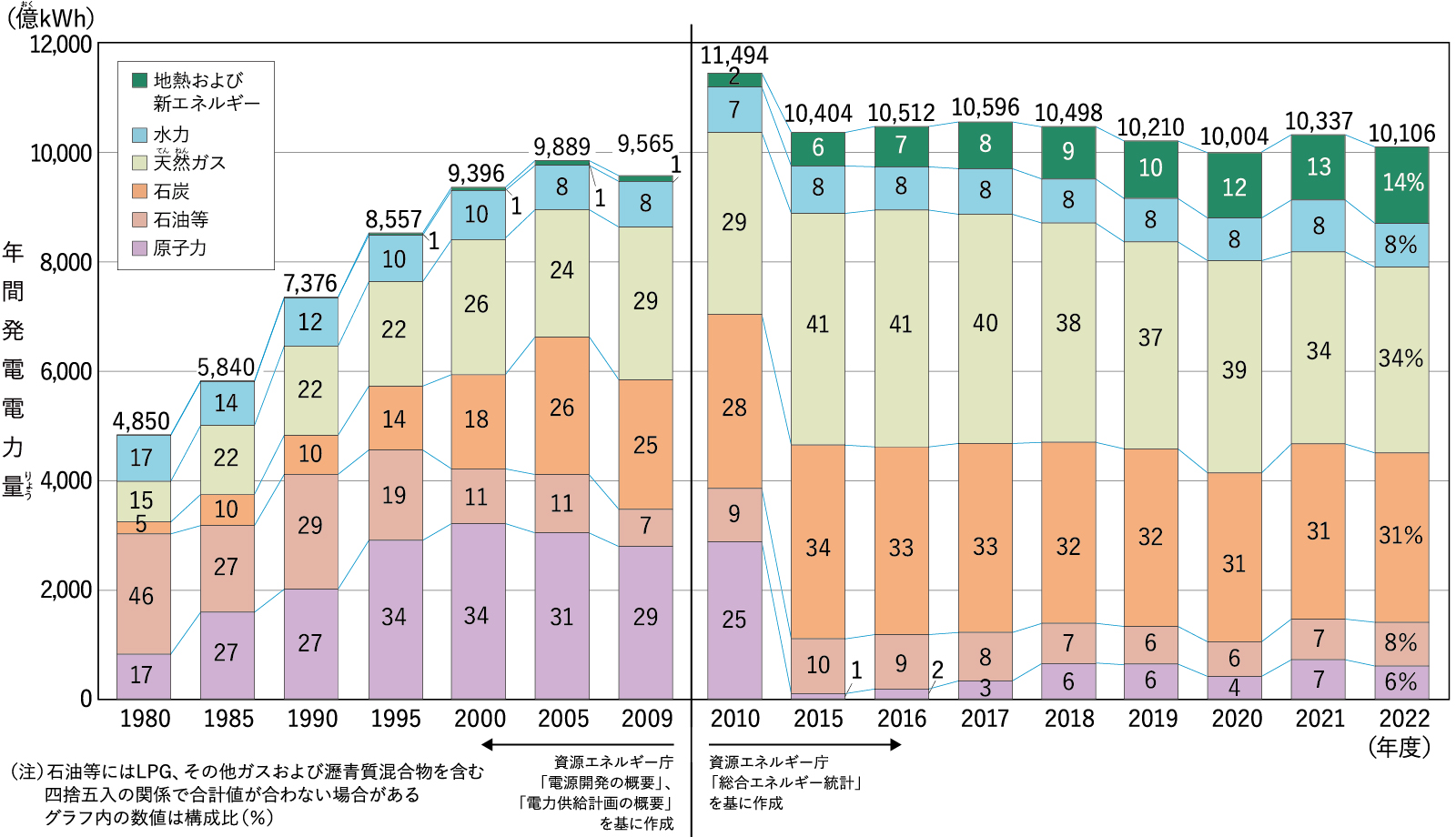

電気のつくられ方はどう変わったか?

エネルギーの中でも、電気のつくられ方に目を向けてみるとどうでしょうか。

2011年の東日本大震災以降、原子力発電所の停止によって、天然ガスや石炭による発電の割合が増えていることがわかります。

発電電力量の移り変わり(電源別)

出典:原子力・エネルギー図面集

再生可能エネルギーも

増えてきたけれど、

それでも石油、石炭、天然ガス

といった火力が

ほとんどだね。