番外編では、読者の皆さんからの

質問にお答え!

毎回、読者の皆さんから

た~くさんの質問が届いて

私も勉強になるわ~。

さぁヨンデンさん、今回もしっかり教えてな~!

太陽光発電は意外にコストがかかることがわかりました。

電気料金にどんどん反映されるのではないかと心配です。

(高知県 30代 女性 ほか)

-

ほんと同感やわっ! 太陽光は燃料費が要らんけど、 設置費用とかにいろいろコストがかかるんやったよな。

参照:第14弾へ

毎月の電気代に上乗せされていた「再エネ賦課金」、あれどうなるんー?

-

「再エネ賦課金※」は、当面は大きく下がることは考えにくい状況です。再エネの買い取り価格自体は毎年見直されて年々下がってきてはいるものの、固定価格での買い取りが一定期間続いたり、再エネの導入量は今後も拡大していく見込みだからです。

※正式には、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」。2012年に始まった「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)」において、太陽光や風力といった再エネで発電した電気の買取費用を、使用量に応じてお客さまにご負担いただくことが定められている。

-

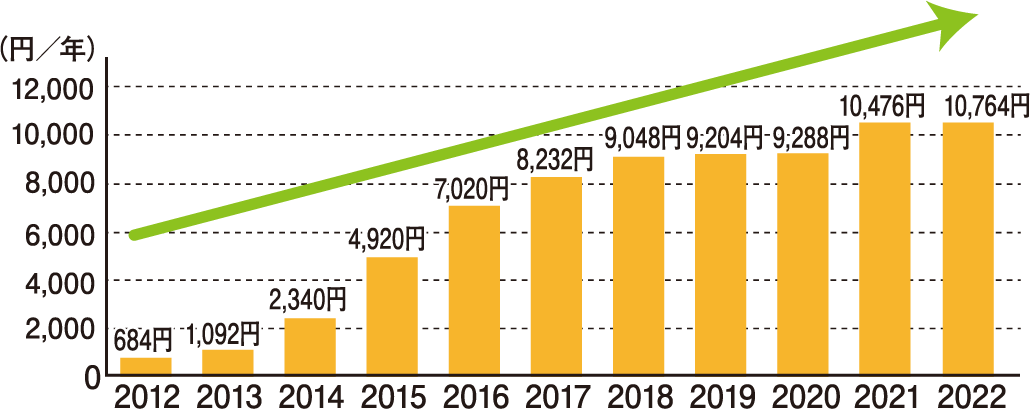

1年間の再エネ賦課金

お支払い額 使用量が260kWh/月の場合 当該年度の5月検針分〜翌4月検針分の電気料金に適用される賦課金単価で算出 -

どゆことやねん! いつの間にか年間負担額、1万円超えてるやん! これからも増えてくの?(泣)

-

「再エネ賦課金」は、再エネを一層普及させるための国の制度ですが、国の予想では、2012年に始まったFIT制度による固定価格での買い取り期間(住宅用で10年、事業用で20年)が終了する2030年頃まで再エネ賦課金は増えていくと言われています。

ただし、国も、市況に応じて買取価格を変動させる制度の導入や入札の実施など、皆さんのご負担を将来的に減らしていくことを目指した取り組みをすすめていますので、我々もその動きを注視しています。

3月に福島沖で発生した地震では、ブラックアウトを避けるために一部地域で停電が起きたというニュースがありました。需要と供給のバランスが崩れると周波数が乱れると報道されていましたが、どういうことですか? (香川県 30代 女性 ほか)

-

この質問、けっこうあったで。

「電気はつくる量と使う量を常に同じ量にする必要がある」って習ったけど、周波数とどういう関係があるん?

-

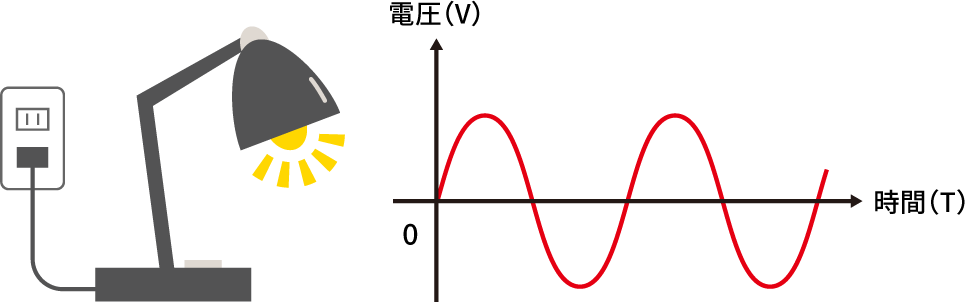

私たちが使っている電気は、電圧のプラスとマイナスが交互に入れ替わって波のようになっています。これを「交流」と言います。

-

学校でも習ったな~。

-

-

「日本の西と東では周波数が違う~」とか、聞いたことある。

-

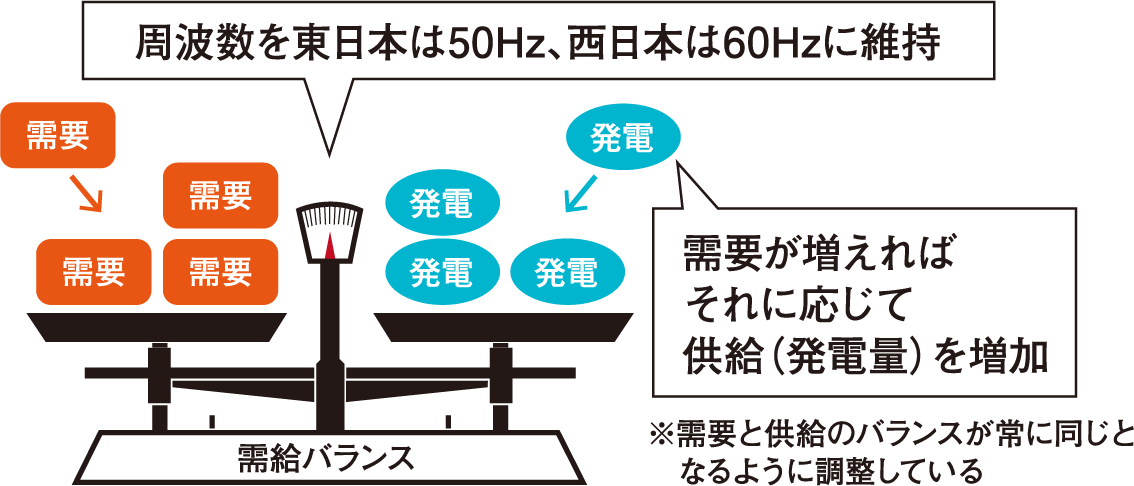

そうです、周波数は、東日本の場合は50Hz、四国を含む西日本は60Hzに保たれています。使う量(需要)がつくる量(発電)を上回れば周波数は下がり、逆になると周波数は上がります。

-

地震などの影響で複数の発電所が同時に緊急停止すると、電気の供給力が足りなくなり、需要とのバランスが崩れ、周波数が低下します。その低下の度合いが大きいと電気の供給を正常に行うことができなくなり、場合によってはエリア全域での停電(ブラックアウト)に陥ってしまうんです。

-

電気の品質を表すのが「周波数」で、使われる量と同じだけの電気をつくれないと、その周波数が乱れるってことやったんか。

-

そのとおりです。3月の地震では、エリア全域での停電を回避するため、やむなく一部の地域で停電を発生させてしまうことになりましたが、需要と供給のバランスを維持し、適正な周波数に回復させるしくみが働いた、ということだったのです。

日本は地熱発電が可能だと聞いたが、

あまり普及していないのは技術的な問題があるのでしょうか?

(徳島県 20代 男性 ほか)

-

「地熱」ってなに?

-

ひとことでいえば「火山の熱」のことですね。地熱発電は、地下に蓄えられた地熱エネルギーを蒸気や熱水などで取り出し、タービンを回して発電する方法です。世界第3位の豊富な地熱資源を持つ日本では、戦後早くから地熱利用が注目されてきました。現在では東北や九州を中心に開発されているんですよ。化石燃料のように枯渇する心配がなく、昼夜問わず安定して発電ができる国産エネルギーとして期待大なのですが、導入されている発電設備容量は資源量に対して非常に少ないのが現状です。(残念ながら、四国に地熱発電所はありません…。)

-

なんでなん?

もっとうまいこと活用できんの?

-

地熱は目に見えない地下資源なので、開発にかかるリスクやコストが高いんです。また、地熱資源は火山地帯に偏っていて、発電に適した場所が限られています。

-

ほやから、東北や九州にあるけど、四国にはないってことなんやな!

-

加えてそのほとんどが国立公園内や温泉などの施設がある地域と重なっているため、開発には国の許認可手続きや地域・事業者の理解が求められるなどの課題もあります。

-

ふーむ。資源は豊富なのにもったいないな。