- HOME

- 企業・IR情報

- 当社グループのDXについて

- DX推進に向けた取り組み

DX推進に向けた取り組み

CDOメッセージ

私たち四国電力グループは、「エネルギーとデジタルで未来を創造」していくことを目指し、「地域の発展と、快適・安全・安心な暮らしに貢献」するというグループビジョンのもと、電力の供給だけでなく、社会の発展や地域の課題解決にも貢献し、地域に深く根ざした存在でありたいと考えており、その取り組みの一環として積極的にDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しています。

私たちはDXを、デジタルとデータを活用し、ビジネスモデルや業務プロセス、組織風土、従業員のマインドなどを含むビジネス全般を変革すること(BX by D)と考えています。

このため、DXの取り組みが単なるデジタル技術の導入で終わることのないよう、私たちが目指す姿を、BXビジョン「LUCK」で示し、

- さまざまなヒト、コミュニティ、モノと繋がり (Link)

- 日々成長し (Update)

- 変革と挑戦と共創の文化を育み (Change Challenge Collaboration)

- 情熱を胸に、誰かの心に響く仕事を目指す (Knock Your Heart)

ことを通して、お客さまや株主、従業員をはじめとする全てのステークホルダーの皆さまにとっての、「しあわせのチカラ」になることを目指してまいります。

CDO(Chief Digital Officer) 宮崎 誠司

DXの取り組み

デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組み

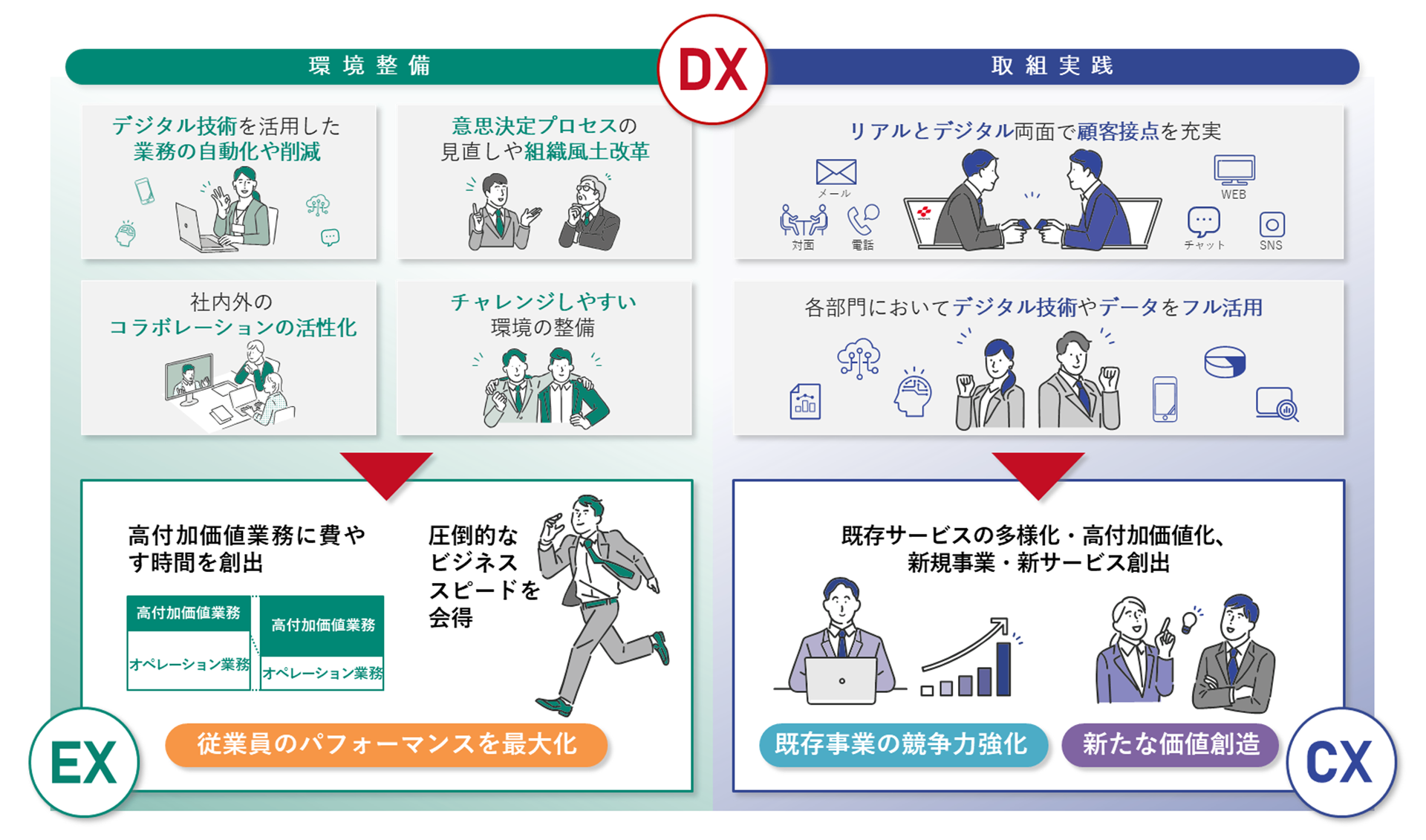

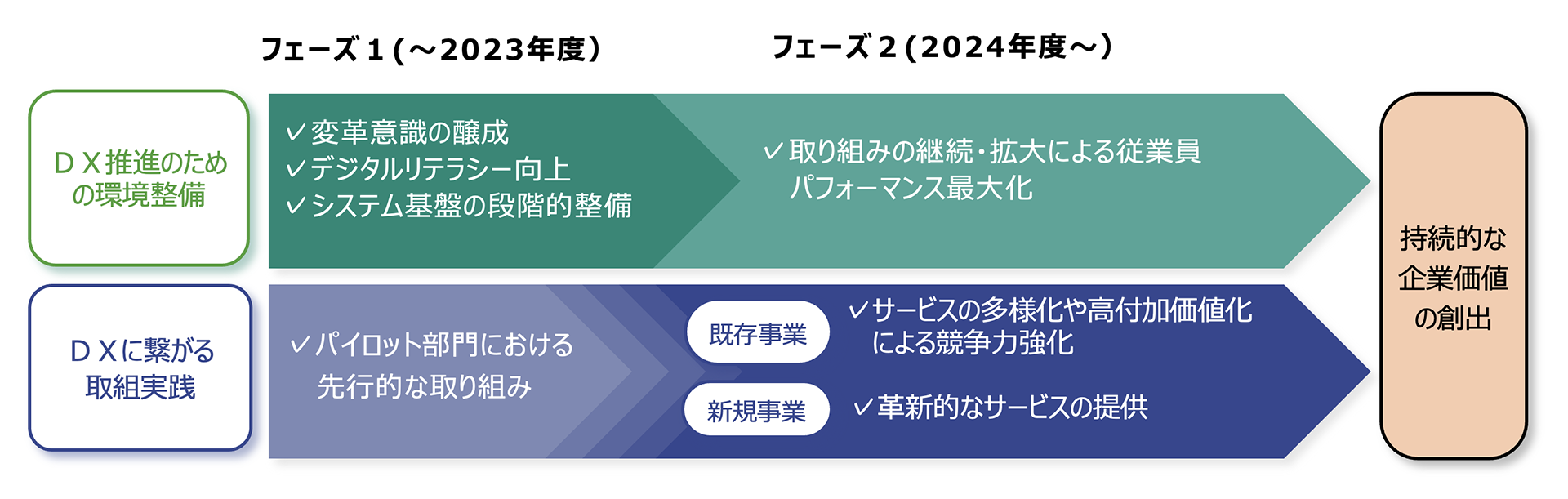

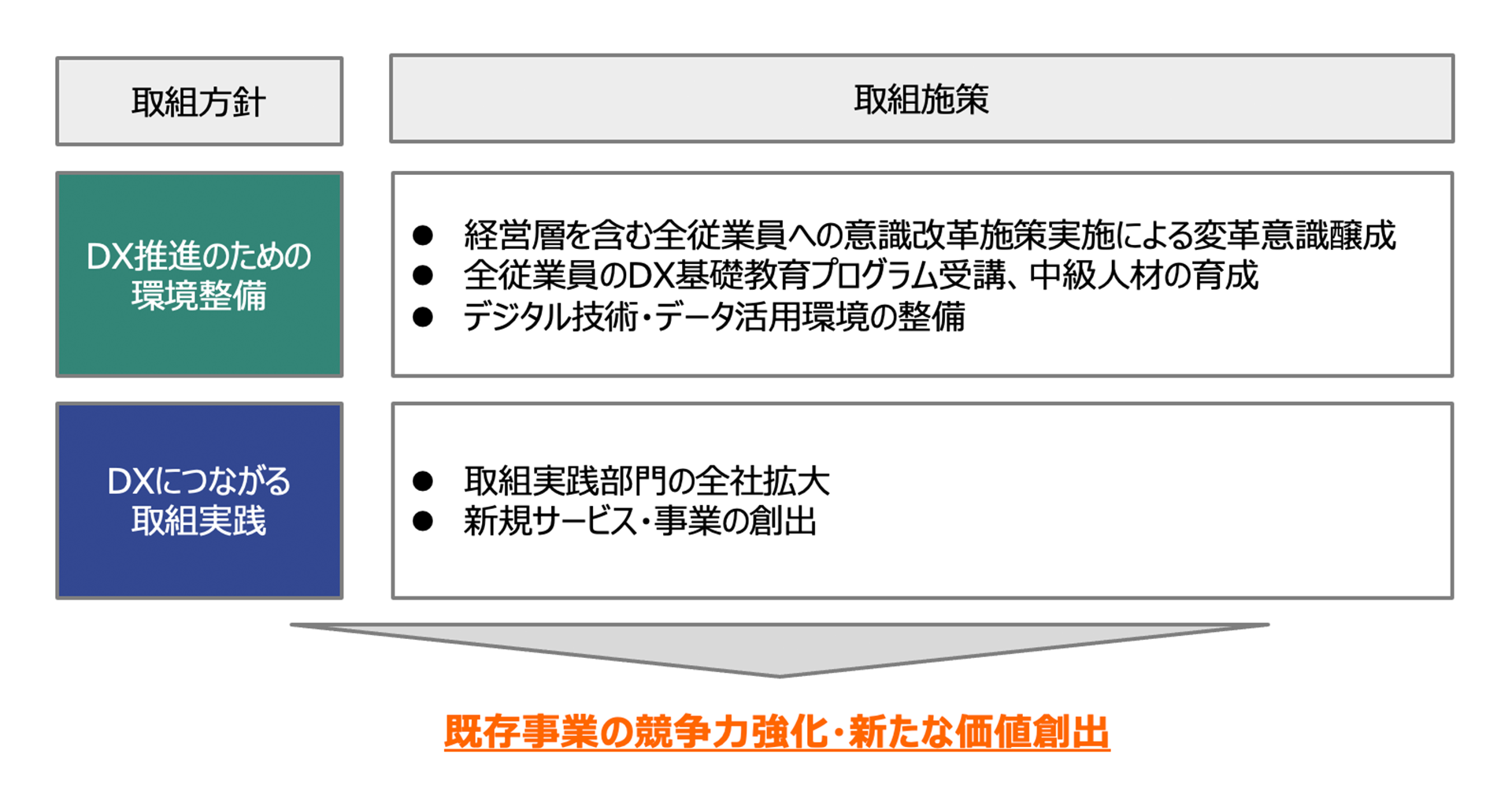

BX by「D」を実現するために、以下のとおり、「環境整備」と「取組実践」を大きな柱として、従業員のパフォーマンスの最大化と既存サービスの高付加価値化や新サービスの創出による価値創造にチャレンジしていきます。

DX推進の取り組み方針

「環境整備」では、ビジネス変革に向けた従業員の変革意識の醸成、DX人材育成に向けた教育プログラム・育成制度の整備、デジタル活用環境整備に重点的に取り組むとともに、各部門のDXに向けた「取組実践」では、既存サービスの高度化に段階的に取り組んでいます。

環境整備

- 変革意識醸成

- DXを牽引する経営層・経営幹部向け研修の実施

- CDOメッセージやDX啓発動画配信、DX取り組み事例の共有

- DX人材育成

- デジタルリテラシー向上に向けた教育プログラム開発

- スキルの把握や育成を支援するDX人材育成制度の整備

- IT/デジタル

活用環境整備- クラウドサービスの積極的な試行検証ならびに導入・活用促進

- 全社でのデータ蓄積・活用を実現するデータ活用基盤の構築

取組実践

<検討を進めている事例>

- 火力部

- 火力発電所におけるAIを活用した設備異常の早期発見

- 再生可能

エネルギー部- AIを活用したダム流入量予測手法の開発

- 水力発電所設備に係る保守点検業務の効率化・高度化

- 需給運用部

- AIを活用した電力需給運用の高度化・最適化

- 土木建築部

- 土木建築設備の点検業務の効率化・高度化

DX人材育成

これまでの取り組み

これまで、よんでんグループでは、DXは単なるデジタル化ではなく、ビジネス変革であるという認識のもと、DXを『BX by 「D」』と定義し、長期重点課題の一つとしてDXの推進に向けた取り組みを進めています。

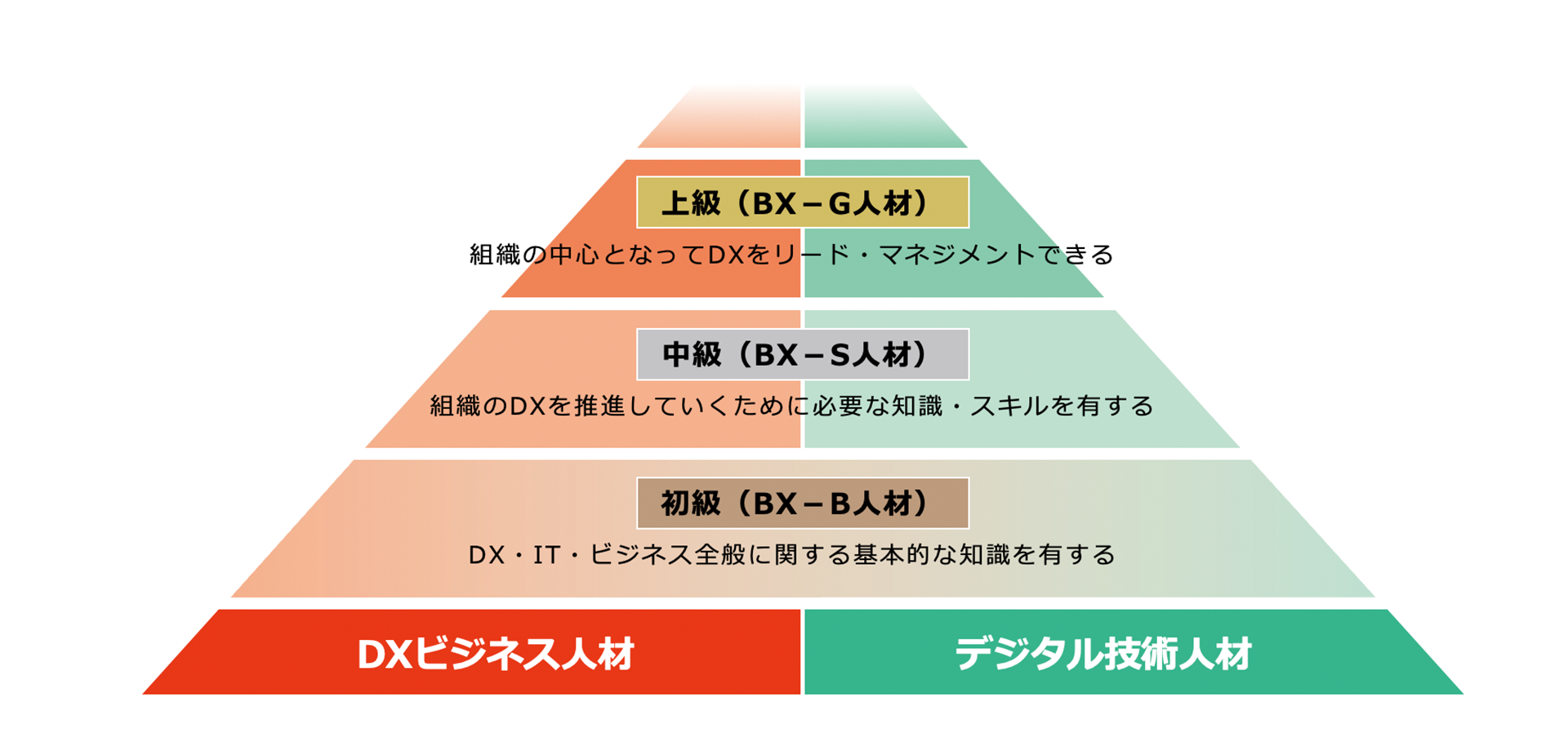

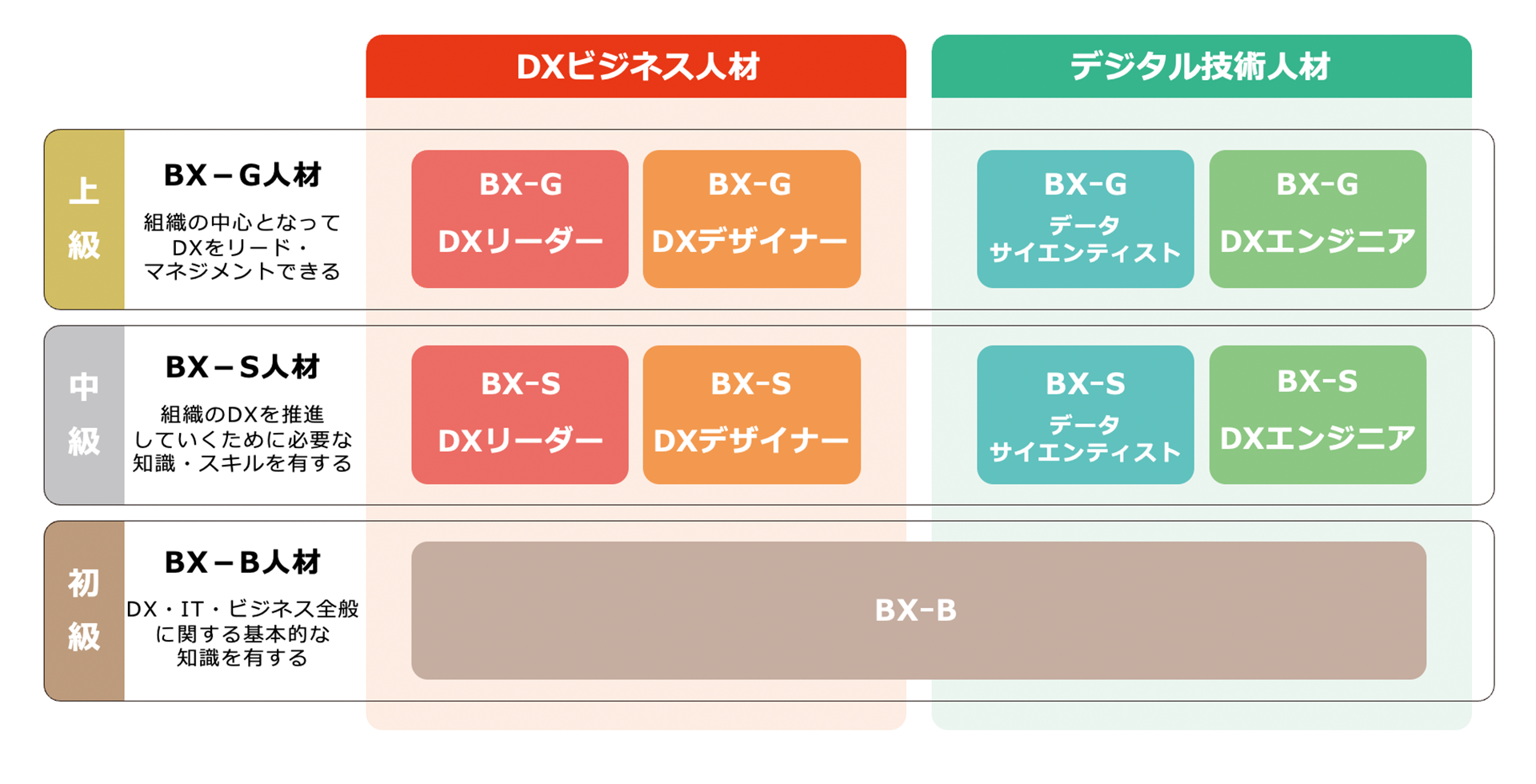

DXの推進にあたっては、DX人材を「DXビジネス人材」と「デジタル技術人材」の2つのタイプに大別し、社員のレベルに応じて、必要な知識・スキルを身に着けることができるよう、四電DXラーニングプログラムをはじめとする教育プログラムを整備してきました。

制度の制定

今後、DXをさらに推進にしていくためには、デジタル技術やデータの力を適切に理解し、サービスの進展、人員減少などを踏まえつつ、事業環境の変化や社会的課題に適切に対応できるDX人材を中長期的視野で育成していく必要があります。このため、DX人材を「初級」・「中級」・「上級」の3つのレベルに分けて認定を行う「DX人材認定制度」の運用を開始し、計画的にDX人材の育成を進めていくこととしました。

DX人材の認定

DX人材の認定においては、初級はDXに関する基本的な知識、中級・上級では、 DXを推進するために必要となる、専門性を持った知識やスキルが必要となります。

このため、中級・上級では、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が策定した「デジタルスキル標準(DSS)」をもとに、当社用に4つの人材タイプに分けて認定を行うこととしています。

また、認定者には、認定の証として、オープンバッジを発行しています。

DX人材の育成目標

当社および四国電力送配電(株)では中級以上の人材を以下のとおり確保することを目標として、DX人材の育成を進めています。

| 達成時期 | 中級以上人材の育成目標(育成人員数および従業員比の目安) 四国電力および四国電力送配電 計 |

|---|---|

| 2025年度末まで | 200名 (従業員の5%程度) |

| 2030年度末まで | 600名 (従業員の15%程度) |

DX推進に向けた取り組み事例

火力部門における取り組み事例

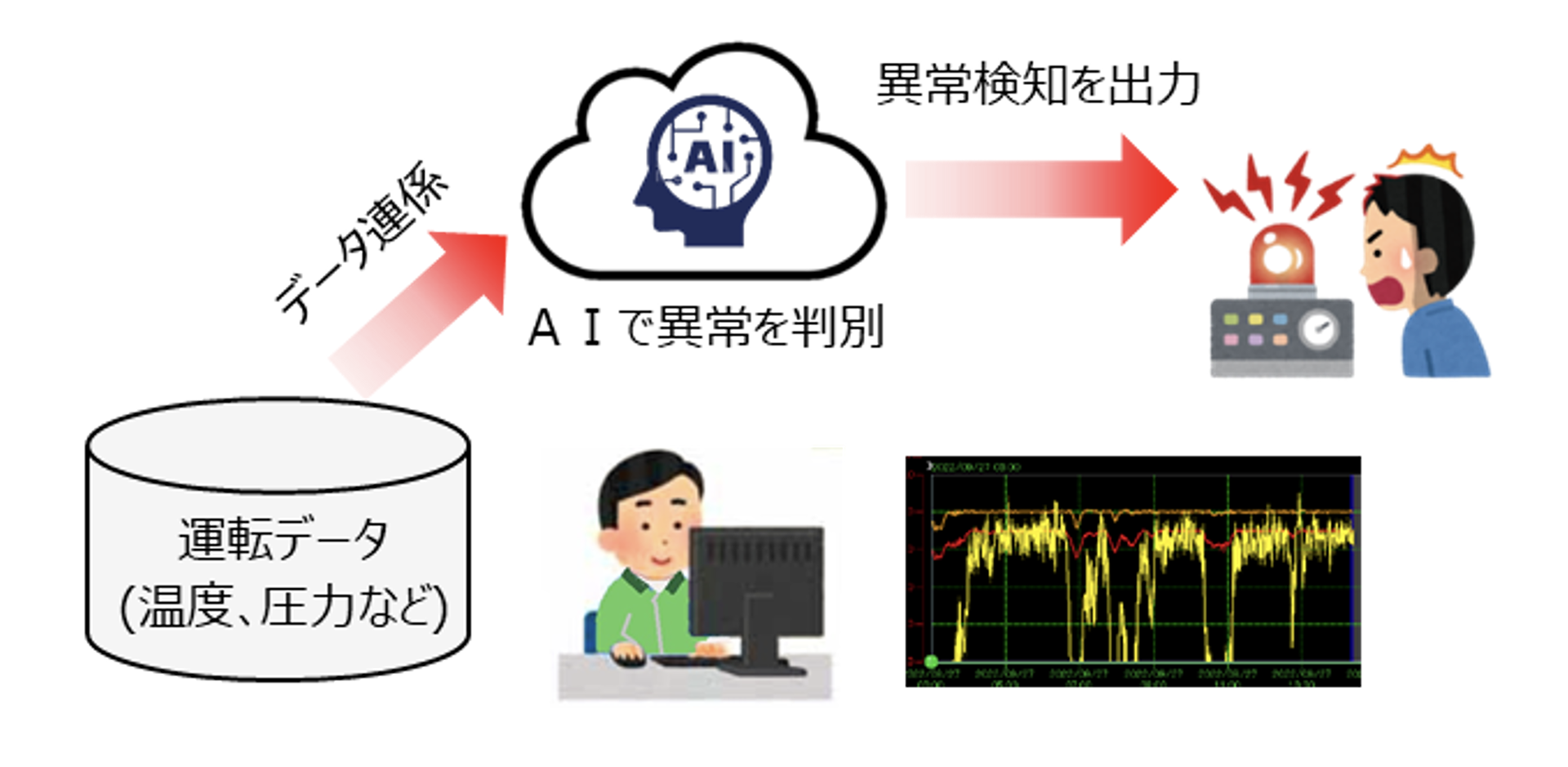

火力発電所におけるAIを活用した設備異常の早期発見

運転データ等の解析による異常検知

火力発電所の運転に当たっては、プラントの温度や圧力をはじめとする各種運転データを監視・解析し、設備異常の有無を判断していますが、運転員の経験値の差により、異常検知に係る時間や精度にばらつきが生じることが課題となっています。

このため、蓄積した運転データとAI・センサーを組み合わせて異常兆候を早期に検知する仕組みの導入を進めています。

<異常検知のイメージ>

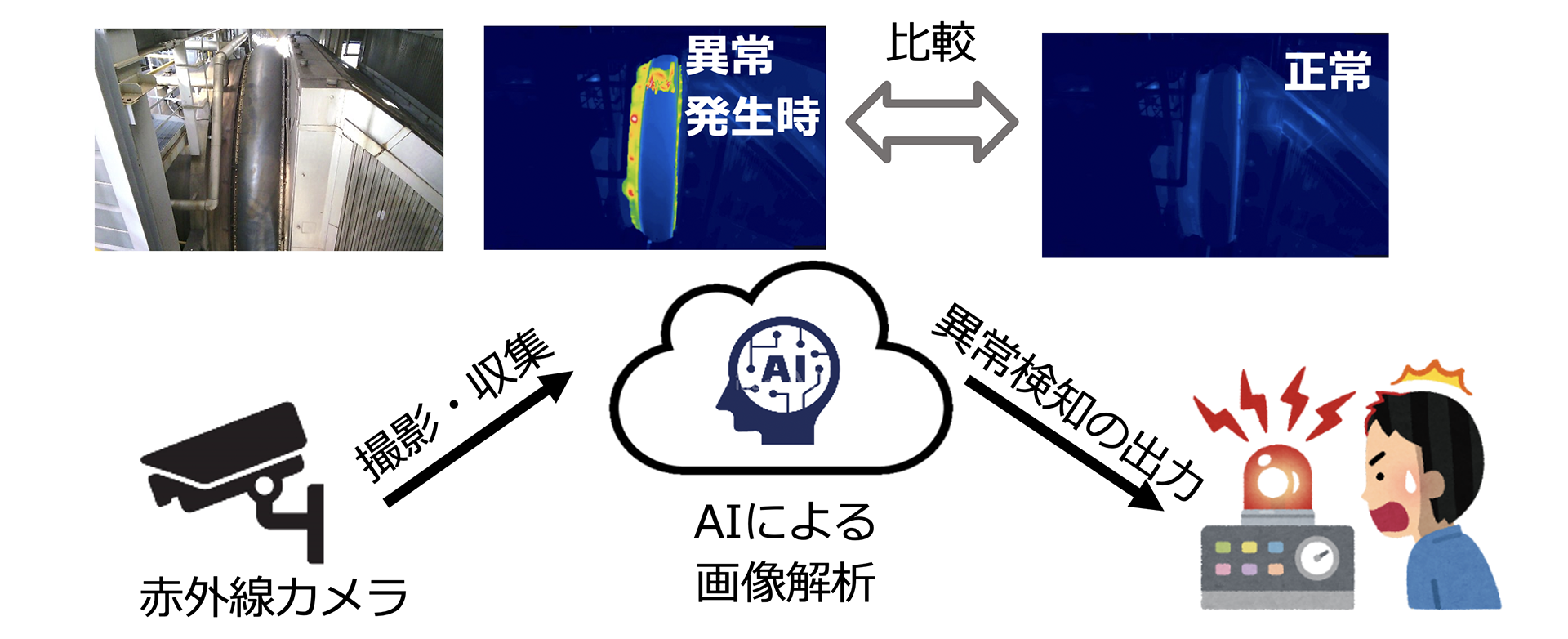

熱画像解析による異常検知

火力発電所のモーターやポンプ等の過熱による設備異常については、一部は温度検出器で監視しているものの、その他の部分は巡視点検で把握しており、早期発見が課題となっています。

このため、赤外線カメラによる常時監視とAIによる熱画像解析技術を組み合わせ、設備異常の早期発見に向け、実証試験を進めています。

<異常検知のイメージ>

(参考)AIを活用した熱画像解析による火力発電設備異常の早期発見に向けた取り組みについて(2022年05月26日プレスリリース)

再生可能エネルギー部門における取り組み事例

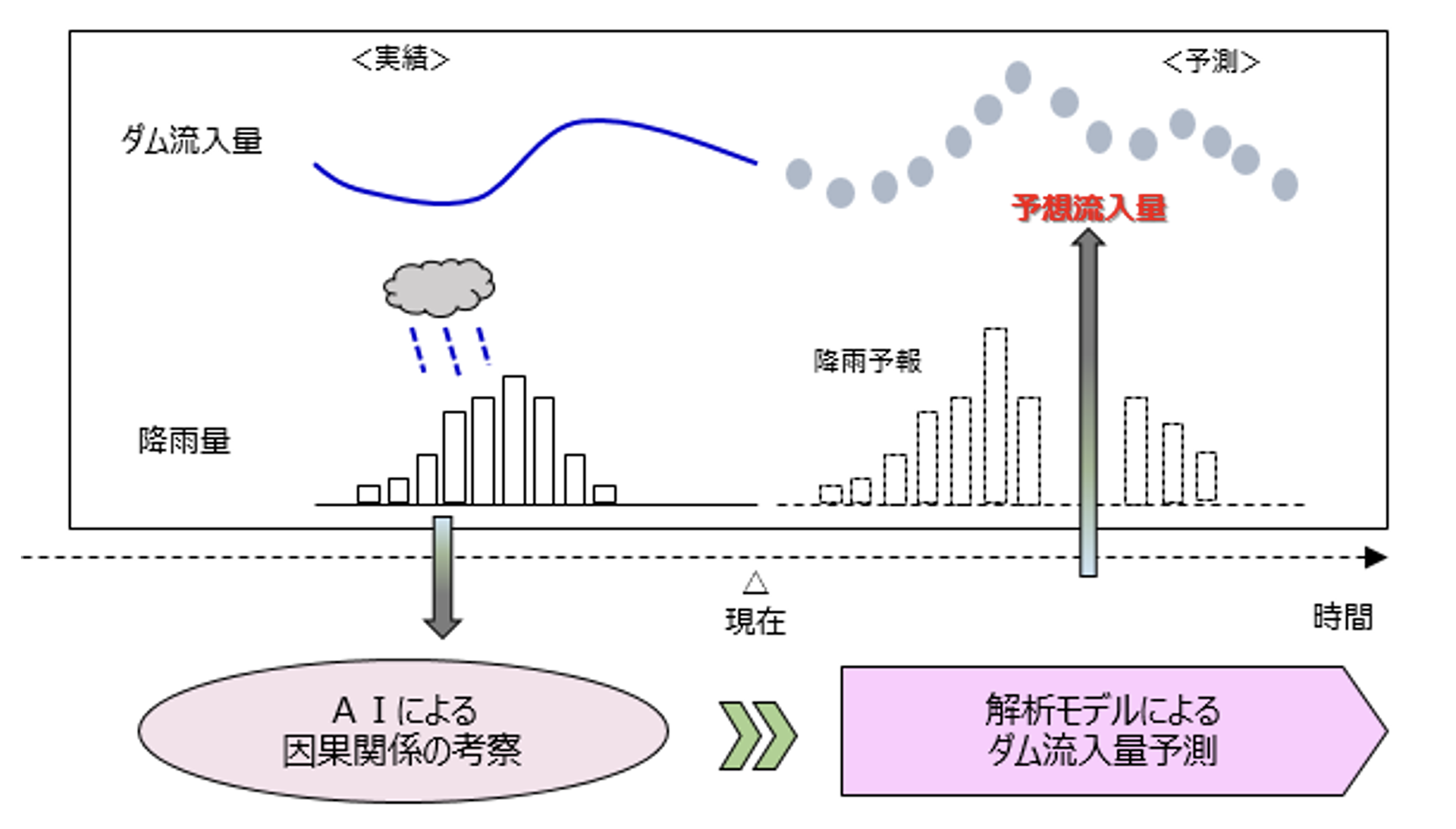

AIを活用したダム流入量予測手法の開発

当社では、ダムから放流する際には、気象庁の発表資料や民間の気象情報提供サービス、自社の雨量・水位観測所から得られるデータに加え、既往出水におけるダムの操作記録を基に、運転員が過去の経験等も踏まえ、将来のダムへの流入量を予測し、放流可否の判断を行っております。

しかしながら、従来のプロセスでは、運転員の経験値の差によって、流入量の予測にかかる時間にばらつきが生じることに加え、近年増加している局地的な集中豪雨などにより、予測業務が複雑化していることから、AIを活用したダム流入量予測手法の開発を進めているところです。

具体的には、放流開始の判断に際して、重要な要素である「数時間先までのダム流入量の変動」にAIを用いた予測を導入することにより、流入量予測業務の省力化および高度化を目指しております。

<AIを活用したダム流入量予測手法の概要>

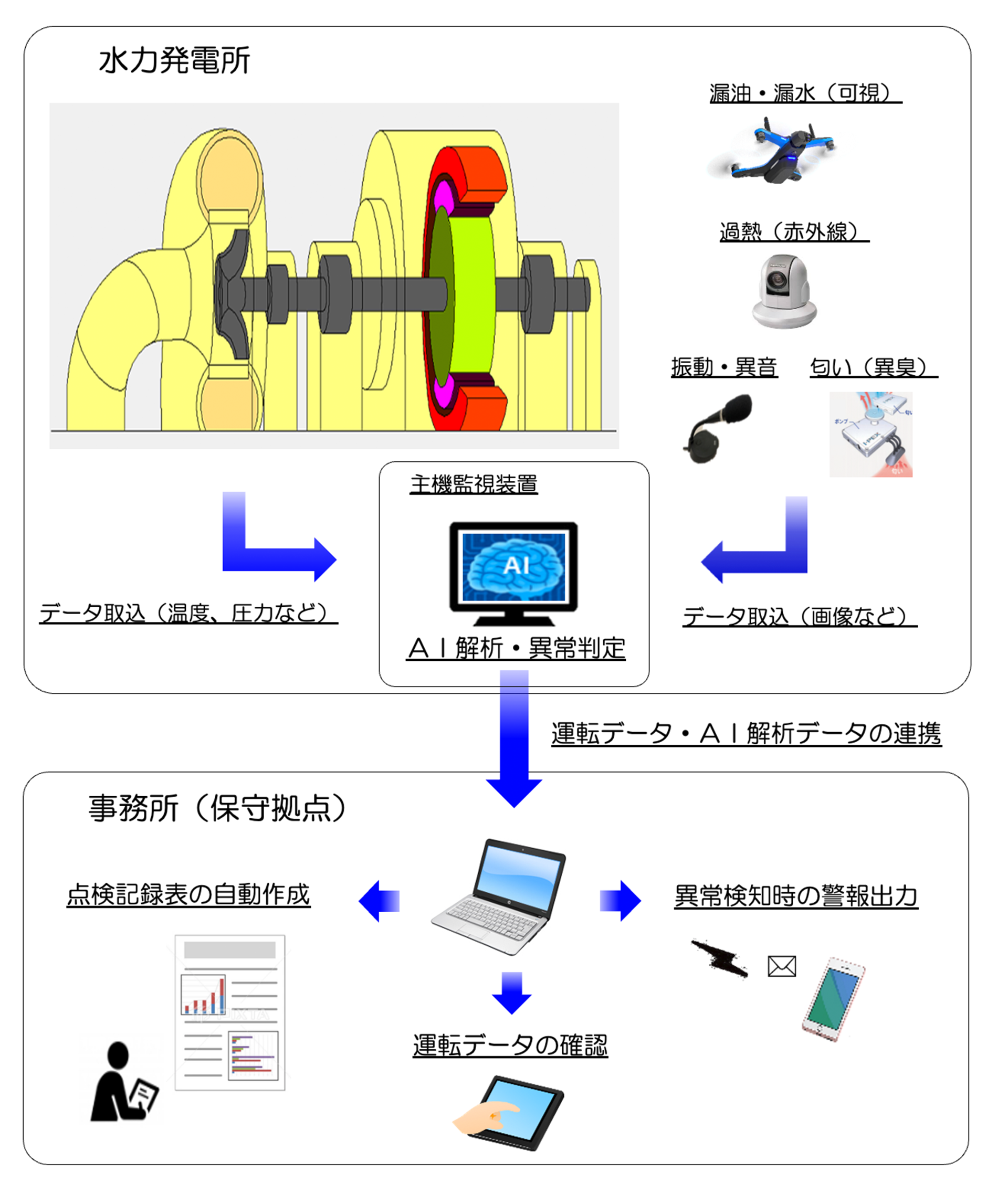

水力発電所設備に係る保守点検業務の効率化・高度化

水力発電所における主機および周辺機器の保守・点検に当たっては、運転状態をリアルタイムで監視できる主機監視装置を導入するなど、業務の省力化を図っております。

一方で、運転状態の変化や漏油・漏水などの確認には、保守員における目視点検や異音・異臭確認等に頼らなければならない部分もあり、現場での直接確認が必要となっているため、保守業務の更なる省力化に向け、センサーやAI解析技術の導入を検討しているところです。

具体的には、既存の主機監視装置に、五感センサーからのデータを取り込むことによる現場出向機会の削減や点検記録業務の省力化、更には、各種データをAIにより分析し、早期の異常検知に繋げていくことを目指しております。

<保守・点検業務の効率化・高度化に向けたイメージ>

需給運用部門における取り組み事例

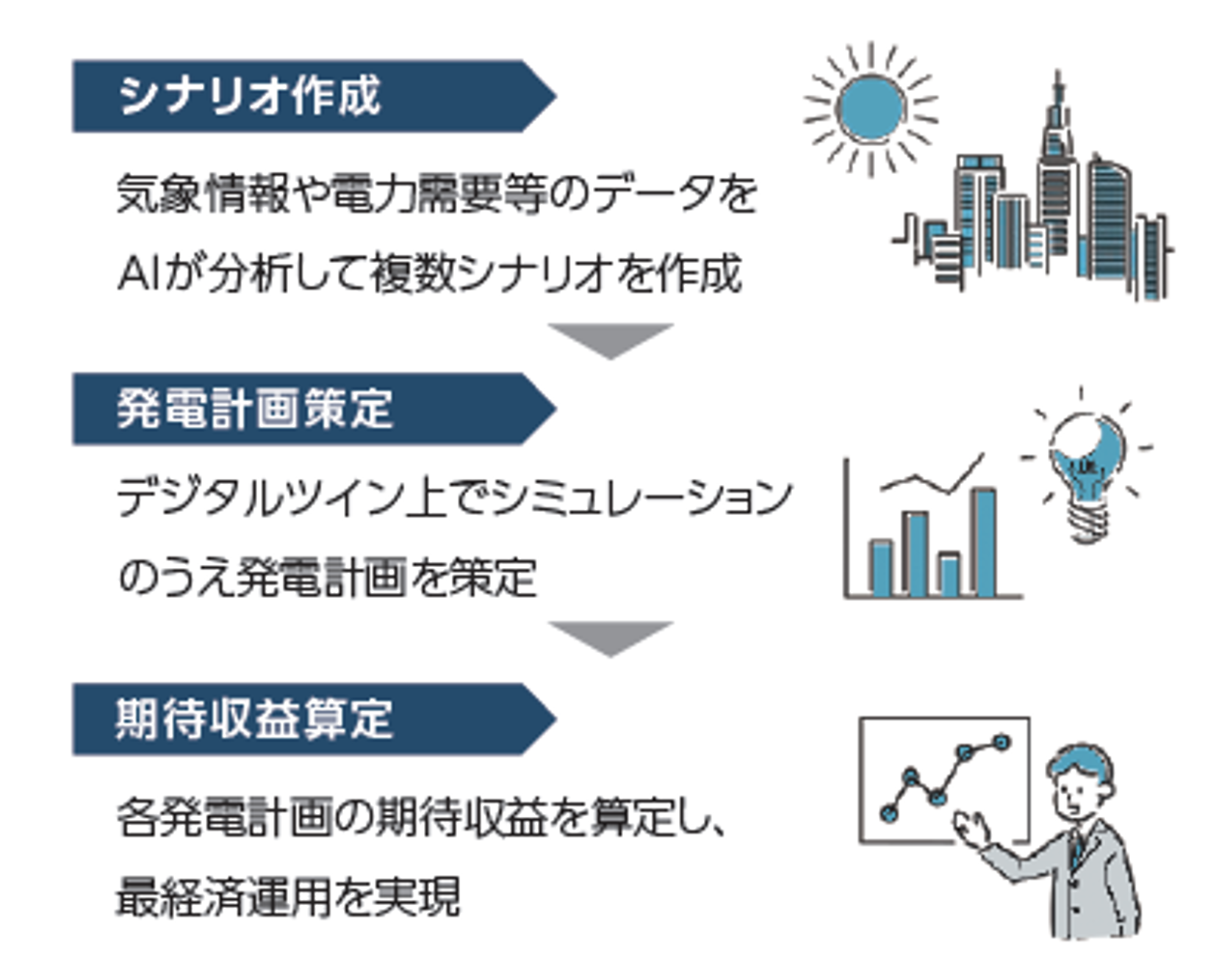

AIを活用した電力需給運用の高度化・最適化

電力需給計画の立案においては、電力需要や卸電力市場価格、再生可能エネルギーの発電量など各種データの変動に対する影響を適切に評価することが不可欠であり、電力取引を巡る新たな市場が導入されたこと等により、最適な電力需給計画を策定する作業がより複雑化・高度化し、業務負荷が増大していました。

こうした環境変化の中、需給運用計画策定業務の省力化を図りつつ、電力需給計画の最適化を実現するため、AIを活用した電力需給計画立案システムを開発し、想定される複数シナリオを分析し、燃料消費や発電機の起動・停止を最適化することで、最経済運用を実現し、需給関連費の低減を図っています。

<需給計画立案システムのイメージ>

(参考)AIを活用した電力需給計画立案システムの運用開始について(2022年06月23日プレスリリース)

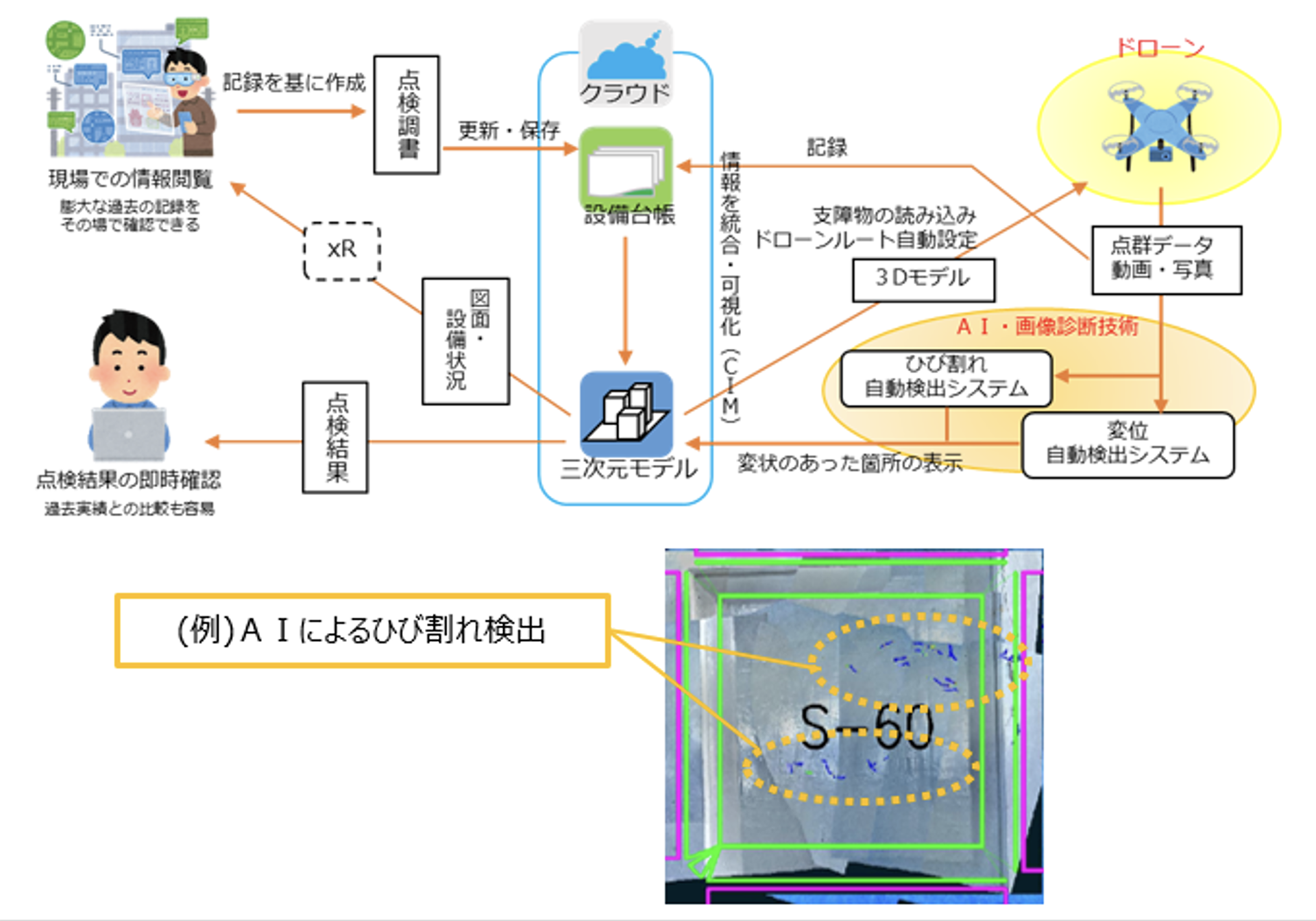

土木建築部門における取り組み事例

土木建築設備の点検業務の効率化・高度化

火力発電所における土木建築設備については、トラブルの与える影響が大きい点なども踏まえ、定期的に巡視点検をおこなっていますが、

- 調査対象設備が多く、多大な労力・時間を要する

- 水中部点検など、特殊な技能を要する

- 高所や酸欠箇所等での危険を伴う作業が多い

など、人員面・安全面での課題を抱えています。

このため、土木建築設備に係る点検業務の省力化、更には安全性を向上させる観点から、ドローンやAI・画像診断技術などの先端技術を用いた点検手法の確立を目指して、試行検証を進めております。

<各種デジタル技術を活用した点検手法イメージ>

BX by「D」の実現に向けて

DX推進ロードマップ

2023年度末までを「フェーズ1」と位置付け、DX推進のための「環境整備」を重点的に行うとともに、具体的な「取組実践」についても段階的に推進しています。

2024年度以降は「フェーズ2」として、これまでの取り組みを継続・高度化するとともに、データを活用した取り組みにより既存事業・サービスの多様化や高付加価値化、新規事業や新サービスの提供の実現を目指してまいります。

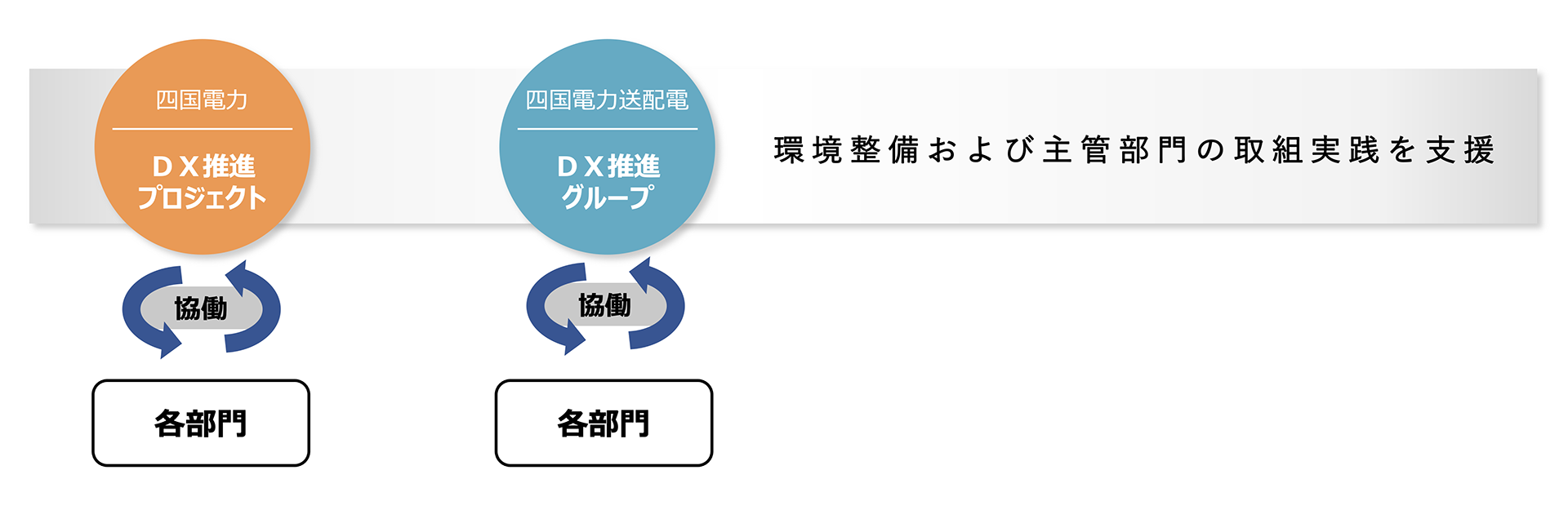

DX推進体制

DXの取り組みを、強力かつ迅速に進めていく観点から、2022年3月にそれぞれの会社で専任組織を設置し、環境整備および取組実践の取り組みを進めています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に向けた体制強化について(2022年2月22日プレスリリース)

DX推進指標

DXの推進により既存事業の競争力強化や新たな価値創出を実現することで、電気事業の事業基盤強化と収益性向上を図り、持続的な企業価値創出を目指します。

DX推進の達成度を測る指標 :

「ROE」「経常利益」「自己資本比率」